「コアボーリングサンプルの分析データ」の版間の差分

Kurata Masaki (トーク | 投稿記録) |

Kurata Masaki (トーク | 投稿記録) |

||

| 110行目: | 110行目: | ||

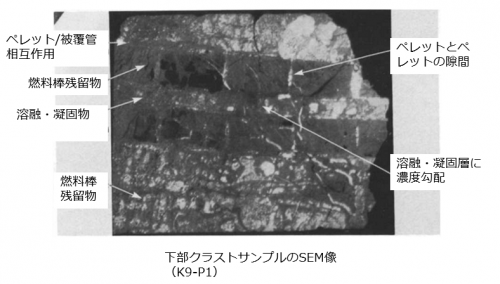

* ボーリングサンプルの3か所(K9-P1、D8-P1、D8-P2)から、下部クラストサンプルが回収された。'''図8(a)'''に、下部クラスト層から回収したデブリ粒子の拡大金相写真の例を示す[2]。<span style="color:blue">'''未溶融の燃料ペレットが積層化して残留している周辺を金属相の溶融凝固物が覆っている構造'''</span>からなっていた。 | * ボーリングサンプルの3か所(K9-P1、D8-P1、D8-P2)から、下部クラストサンプルが回収された。'''図8(a)'''に、下部クラスト層から回収したデブリ粒子の拡大金相写真の例を示す[2]。<span style="color:blue">'''未溶融の燃料ペレットが積層化して残留している周辺を金属相の溶融凝固物が覆っている構造'''</span>からなっていた。 | ||

* 下部クラスト層の厚さは約5~9cm、<span style="color:blue">'''かさ密度:7.0~7.6g/cc'''</span>、であった。 | * 下部クラスト層の厚さは約5~9cm、<span style="color:blue">'''かさ密度:7.0~7.6g/cc'''</span>、であった。 | ||

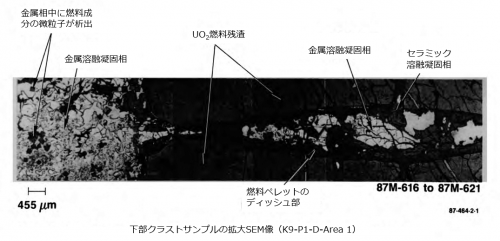

* '''図8(b)'''に、積層ペレットの間の部分について拡大金相写真を示す[2] | * '''図8(b)'''に、積層ペレットの間の部分について拡大金相写真を示す[2]。ディッシュ部に金属メルトが侵入し、ペレットが一部溶解開始している痕跡が確認できる。また、金属溶融凝固相側では、溶融した燃料成分が、凝固時にセラミック粒子として析出している様子が確認できる。 | ||

* '''図8(c)'''に、金属溶融凝固物と酸化したZry被覆管界面の拡大金相写真を示す[2]。図8(a)では見えにくいが、燃料ペレットの周囲には、酸化Zr皮膜が一部残留していた。また、金属相側では、構造材主成分の相と、中性子吸収材主成分の相とに分離している様子が確認できる。 | |||

ファイル:ボーリングサンプル | * '''図8(d)'''に、EDX分析で同定した界面での元素分布をまとめて示す[2]。金属相側には、構造材成分や中性子吸収材成分の他に、Zr金属や還元されたU金属が含まれていることが確認された。 | ||

ファイル:ボーリングサンプル | * '''図9(a)'''に、金属溶融凝固相側の拡大金相写真を示す[2]。高温では、金属メルト中に、Uや酸素が一部溶解できるが、凝固過程でこれらは、UO<sub><small>2</small></sub>として析出している。立方晶形状の析出物の様子が確認できる。'''図9(b)'''には、UO<sub><small>2</small></sub>結晶の周辺の拡大BSE像と、EDX分析で同定した主要元素の分布を示す[2]。UO<sub><small>2</small></sub>結晶中にはわずかにZrが含有されていた。 | ||

ファイル:ボーリングサンプル | * [[ファイル:ボーリングサンプル 20.png|サムネイル|500x500px|'''<big>図8(b) 下部クラスト層の断面金相写真(ペレットディッシュ部の拡大)(K9-P1)[2]</big>''']]事故時ピーク温度については、<span style="color:blue">'''金属相の主要成分から、Ni-ZrやFe-Zr反応の共晶温度1220K以上と推定された'''</span>。金属相の平均組成は、構造材側によっていることから、もう少し高い温度であることが示唆された。一方で、<span style="color:blue">'''燃料ペレットがほとんど溶融していないことから、上限は<2200Kと推定された'''</span>。金属相の溶融状態を考慮して、<span style="color:blue">'''ベストエスティメートとして、1300~1500Kと推定された'''</span>。Agが混入するとZr-Ag共晶反応により溶融が進展するため、Agの多い部位では>1400Kと推定された。 | ||

ファイル:ボーリングサンプル | * これらの微細組織観察の結果から、炉心上部で溶融・崩落した主に金属メルトが、下部クラスト周辺で燃料棒の周辺(冷却水チャンネル)にいったん堆積し、一部再溶融して、未酸化のZryや構造材(燃料ペレットや酸化Zryの一部を含む)を溶解してから再凝固した、と推定された。 | ||

[[ファイル:ボーリングサンプル 30.png|サムネイル|'''<big>図9(c)</big>''']] | |||

.<gallery widths="340" heights="300"> | |||

ファイル:Index.php?title=ファイル:ボーリングサンプル 23.png|'''<big>図8(c) 下部クラストサンプルの拡大金相写真(金属溶融凝固物と酸化Zry被覆管の界面)(D8-P2)[2]</big>''' | |||

ファイル:Index.php?title=ファイル:ボーリングサンプル 26.png|'''<big>図8(d) 下部クラストサンプルの拡大金相写真(金属溶融凝固物と残留ペレットの界面)(K9-P1)[2]</big>''' | |||

ファイル:Index.php?title=ファイル:ボーリングサンプル 27.png|'''<big>図9(a) 下部クラストサンプルの拡大金相写真(金属溶融凝固物中のUO2結晶析出)(K9-P1)[2]</big>''' | |||

ファイル:Index.php?title=ファイル:ボーリングサンプル 29.png|'''<big>図9(b) 下部クラストサンプルの拡大金相写真(金属溶融凝固物中のUO2結晶析出、拡大)(K9-P1)[2]</big>''' | |||

</gallery>[[ファイル:ボーリングサンプル 30.png|サムネイル|'''<big>図9(c)</big>''']] | |||

[[ファイル:ボーリングサンプル 31.png|サムネイル|'''<big>図10</big>''']] | [[ファイル:ボーリングサンプル 31.png|サムネイル|'''<big>図10</big>''']] | ||

2025年10月3日 (金) 10:48時点における版

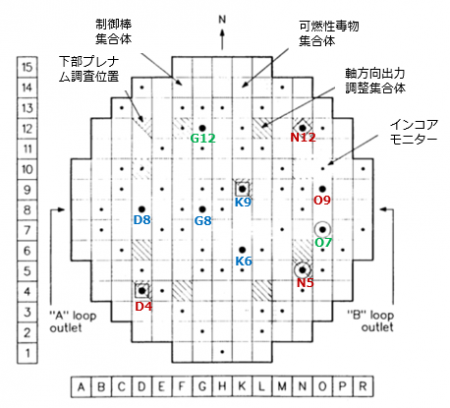

ここでは、コアボーリング調査[1]で採集されたサンプルの分析結果[2]をまとめる。コアボーリング調査は、Accident Evaluation Program(AEP)の一環として、炉心下部の成層化状態を調査するために提案され[3]、1986年7月から8月にかけて実施された。鉱山探査用の市販装置に改良がくわえられ、コアボーリング装置が設計・製作された[4]。炉心中央部2か所、炉心中間領域2か所、炉心外周部6か所でボーリングが行われ、約6.3cm径、全長約2mのボーリングサンプルが9個採集された(図1)[2]。K6位置では、原因不明だが、サンプルが採集できなかった。10か所の開口部にはビデオカメラが挿入され、成層化状態の調査が行われた[1]。さらに、10か所のボーリング孔のうち、3か所ではLCSAを貫通して下部プレナムに到達し、下部プレナム堆積デブリのサンプリングと調査が行われた[1]。回収されたボーリングサンプルは、全長にわたってモザイク写真撮影、かさ密度測定、重量測定、が行われ、微細組織観察や化学・放射化学分析用のサンプルが分取された。全サンプル重量は130.5kgであり、うち、形状を維持した燃料棒が115.8kg、溶融凝固したデブリ層が14.7kgであった。溶融凝固したデブリ層は、砕けやすく、ボーリング作業中に約80%が冷却水中に流出した。ボーリングサンプル回収後に、約400本のボーリングにより、溶融凝固層の破砕作業(デブリのスイスチーズ化)が行われた。その後、1987.1月までに、破砕されたデブリの回収が進められ、切り株燃料とルースデブリが残留する状態まで、デブリ取り出しが進捗した。

ボーリング調査により、溶融凝固層と切り株燃料集合体の成層化状態が解明された。溶融凝固層は、炉心中央でより下部まで広がる漏斗状に堆積し、その周囲をクラスト層が囲んでいた。また、下部クラスト層の下には、ほとんど損傷が見られない燃料棒(切り株燃料)が残留していた(残留長は、炉心中央で約60cm、炉心外周で約120cm)[1]。切り株燃料の被覆管はほとんど酸化しておらず、延性が維持されていた。炉心周辺部の切り株燃料の上部でのみ、中性子吸収剤(Ag-In-Cd)の溶融の痕跡が見られた。

図2(a)~(c)に、炉心中央領域(G8,K9,D8)、炉心中間領域(G12,O7)、炉心外周領域(D4,N5,N12,O9)で採集されたボーリングサンプルの全体像を示す[2]。炉心中央では、溶融凝固層の上下が上下クラスト層によって囲まれていることが確認できる。炉心中間領域では、溶融凝固層がほとんど見られず、周辺クラスト層が確認できる。炉心中央と炉心中間領域のサンプル中から、クラスト層に相当するプラグ状のサンプルが合計8個回収された。炉心外周領域からは、ほぼ無傷の燃料棒が回収された。上下周辺クラスト、溶融凝固層、切り株燃料棒から、詳細分析用のサンプルが採集された。表1には、これらのうち、日本に搬入されたサンプルの情報をまとめて示す[2]。

図3(a)~(c)に、炉心中央、炉心中間、炉心外周、から、それぞれ回収されたデブリ粒子の拡大写真、および、切り株燃料棒の破断面の拡大写真を示す[2]。上部クラスト層部位では、セラミック相のバルクから金属相が析出している様子が確認できる。溶融凝固層に比べ、金属相の体積割合が大きいことが特徴である。溶融凝固層部位では、セラミックデブリの比較的大きな粒子が観察される。溶融凝固層と、上部/周辺クラストの構成成分は類似していた。セラミック相から金属相が析出、あるいは、凝固したセラミック相の粒界や空孔中に金属メルトが侵入、と推定された。上部クラストには、溶融ZrによるUO2燃料溶解の痕跡が見られた。このことから、事故時の最高温度は>2200Kと推定された。一方で、上部クラスト層と溶融凝固層中には、(U,Zr)O2やUO2ペレットの溶融の痕跡が見られた。これらのことから、上部/周辺クラスト層と溶融凝固層は、事故進展時に>2810K(局所的に>3120K)に到達していたと推定された。切り株燃料については、Ag-In-Cdの融点(1073K)やZry被覆管材の再結晶温度(920K)より低いと推定された。

これらに対して、下部クラストでは、燃料被覆管が失われているが、燃料ペレットの形状が残留しているデブリ粒子が検出された。初期に溶融崩落した金属デブリメルトにより、燃料被覆管が溶解されて、冷却水チャンネルが閉塞されたと推定された。表面酸化した燃料被覆管は大部分が金属デブリメルト中に溶解したと推定された。下部クラスト層中には、Zry/SSやZr/Agの共晶溶融の痕跡が観測され、事故時到達温度の下限値は>1200Kと推定された。Zryを主成分とする金属メルトが溶融していたことから、局所的に約2200Kに達していたと推定された。下部クラスト最高温度のベストエスティメートは1300~1500Kと評価された。切り株燃料棒の上端では、燃料被覆管が破損し、燃料ペレットの破砕物が存在していた。ほとんどのサンプルで、様々なサイズの空孔が多く確認された。

クラスト層の厚みはおよそ4.5~11.5cmの範囲であり、上部クラスト層の方が厚い構造だった。上部/周辺クラスト層の平均かさ密度は7.6~9.7g/ccであり、溶融凝固した炉心物質のセラミック相と金属相の混合物に相当していた。下部クラストの平均かさ密度は7.0~7.6g/ccとやや小さい値であり、溶融凝固層に比べてZrリッチと推定された。溶融凝固層の平均かさ密度は5.5.~8.8g/ccだったが、空孔が多く、すきまに金属相が侵入・析出していた。

上部クラストについては、セラミック相と金属相の混合物で形成されており、主要炉心物質の組成について、セラミック相中での平均Zr濃度は13wt%であり、事故前炉心平均の18~19%より小さい値であった。このことから、Zrが選択的に炉心下部に移行したと推定された。上部クラスト層中の中性子吸収剤成分は事故前の炉心平均より大きい値を観測した。Ni/Mo比の分析により、比較的インコネル由来の物質が多く含まれると推察された。U富化度については、上部クラスト中でのU-235同位体比から、炉心中央(平均U-235同位体濃度:1.98%)と炉心中間(同:2.64%)の燃料が混合した可能性が示唆された。炉心周辺の燃料集合体はほとんど溶融しておらず、炉心外周部でのU-235同位体濃度が維持されていた。FPについては、中揮発性FPのうち、Sb-125とRu-106が金属相側に濃化していることが確認された。高揮発性FPのI-129とCs-137もデブリ中にある程度保持されていることが確認された。

下部クラストについては、金属溶融凝固物の中にペレットスタックが堆積している構造であった。ペレット残差中には金属メルトが侵入した痕跡が見られた。Zry副成分のSnは、下部クラストの金属相中にはほとんど見られる、酸化して別相に移動したと推定された。下部クラスト中のFeは、炉心平均の11wt%に近いが、金属相に限ると34wt%に到達していた。これに対し、Niは5.5wt%、Crは1.6wt%で相対的に低い値であった。Zrの平均濃度(金属相中)は30wt%であり、Zrリッチの傾向が確認された。下部クラストにMoが多く含まれ、下部クラスト金属相の由来のひとつがインコネルと示唆された。低揮発性FPの下部クラスト(セラミック、金属)への保持は、それぞれ130wt%、134wt%であり、100%を有意に超えていた。このことから、下部クラストに崩落した燃料は、相対的に高燃焼度部分だったと示唆された。Sb-125とRu-106は、特に金属相への濃化見られず、上部クラストと異なっていた。

溶融凝固層デブリについては、クラスト層に比べて、成分や形状がかなり均質化していた。デブリ粒子は、セラミックあるいは金属であり、一部に混合物を含んでいた。Agは平均2.9wt%で、Inは平均0.9wt%で検出された。Cdは一部の金属粒子中でのみ検出された。これらのことから、金属成分は下部クラストに選択的に移行したことが推定された。FPについて、Ru-106,Sb-125は金属相中に濃化していた。揮発性FPは若干残留していた。

参考:コアボーリング調査

参考:デブリ取り出しツール

主な分析結果

ボーリングサンプルの採集

ボーリング調査では、安全上の制約からインコアモニターが装荷されていない燃料集合体位置が選定された。また、コアボーリング装置の構造上炉心最外周の2列の燃料集合体をボーリングすることは不可能であった。これらのことを考慮しつつ、炉心中央、炉心中間、炉心周辺でボーリング位置10か所が選定された(図1)[2]。

サンプルは合計で187kg(6.3cm径、150cm長)採集された(#1か所からはサンプル回収できず)。

- 第一期(1986年7月): ボーリング9本、130.7kg

- 第二期(1986年12月): F6,H8,M11位置の溶融凝固層を追加サンプリング(スイスチーズ化後)、53kg

- 第三期(1987年1月): H9,K9位置の追加サンプリング(炉心中央)、4kg

分析用サンプルの選定

第一期のサンプルについて

- デブリ粒子の見た目、サイズ、密度から分析サンプルを選定

- ボーリングサンプル9本を、66か所に区分して、外観分析を実施(図2,図3[2])

- 100個のデブリ粒子を予備的に選定(#およそ2.5cmサイズで分析しやすい粒子、あるいは特徴的な外観を持つ粒子)

- そのうち25個をINELでの破壊分析に使用(#分析サンプルの選定で最も重視したのはかさ密度)

- 切り株燃料棒サンプルは42本を予備的に選定(#外観が代表性を持っているもの)、そこから24本をINELでの破壊分析用に選定

第二、三期のサンプルについて

- F6,H8,M11位置でデブリバケツに採集したデブリ粒子から、サイズの大きい粒子10個を選定

- 240kgの最大の塊デブリは、馬蹄形リング構造の一部と推定されたが、大きすぎてハンドリングできないので貯蔵庫に戻した

- デブリ以外にも、破損した計装機器ストリングなどがみつかったため、外観写真撮影

- 第三期では、H8,K9位置から、サイズの大きい粒子10個を選定

これらのサンプルの一部を、CSNI参加国や米国内の別のホットラボに移送(表1:日本に輸送されたサンプル)[2]。

分析手順・方法は、この段階までに確立していた典型的な手順・方法を利用した。

- サンプル全長のモザイク写真撮影、重量測定

- 2.5cm以上のデブリ粒子のかさ密度測定、詳細分析用のデブリ粒子の選定

- デブリ粒子の破砕

- 破砕粒子(約20~200mgサイズ)は化学・放射化学分析用に酸溶解・液調整(#Aliquot作成)

- ICP発光分析、γ線分光分析、遅発中性子測定によるU同位体比測定、I-129分析、Sr-90分析、Te分析

- 数mmサイズの破砕粒子は、切断・断面研磨後に、微細組織分析

- 金相顕微鏡、SEM/EDX、EPMA

外観・組織観察・密度

上部クラスト層

- ボーリングサンプルの3か所(D8-P3、G8-P11、K9-P2)から、上部クラストサンプルが回収された。図4に、上部クラスト層から回収したデブリ粒子の拡大金相写真の例を示す[2]。

- 上部クラスト層の厚さは約4.5~11.5cm、かさ密度:7.8~9.7g/cc、であった。

- 金属相とセラミック相の混合物からなり、空孔が多く存在していることがわかる。U,Zrの酸化物の溶融凝固物を主成分とするセラミック相、構造材(Fe,Ni)や中性子吸収材(Ag,In)などを主成分とする金属相が多く観察され、クラスト層の上部には、一部未溶融の燃料ペレットの周辺に、構造材などの金属溶融凝固物や酸化したZry被覆管の残差が存在していた。金属相中には、一部で、還元されたUや、Zry被覆管副成分のSnが検出された。ZrやCrは主に酸化物相中で検出された。可燃性毒物棒由来と考えられるAlも主に酸化物相で検出された。

- セラミック相中のクラックに金属メルトが侵入した痕跡が見られた(図4(b))[2]。このことから、セラミック相のデブリ粒子がいったん凝固した後に、上部からさらに金属デブリメルトが崩落し侵入したと推定された。

- セラミック相中には空孔が多く存在し、(U,Zr)O2を主成分とする領域と、構造材酸化物の第2相を多く含むまだらな領域が観測された。まだらな組織は、大きな空孔(ボイド)の周辺に凝集していた(図5(a)(b))[2]。

- セラミック相の一部では、(U,Zr)O2粒子の結晶粒界に、構造材酸化物の第2相が形成されている様子が確認された(図5(c))[2]。また、セラミック相の隙間に金属メルトが侵入し、相互作用により溶解が進んでいる痕跡が確認された(図5(c))[2]。

- これらのことから、デブリメルトの溶融凝固時には、先に融点約2810Kの(U,Zr)O2が析出(初晶)、温度低下に伴って結晶成長し、凝固プロセスの最後にFe,Cr,Alを主成分とする構造材酸化物メルトが、初晶の周辺で凝固したと推定された。

- このような微細組織の観測結果に基づいて、ZrO2-Fe3O4状態図を、燃料デブリと構造材酸化物を代表する系と仮定して、デブリ凝固メカニズムが考察されている(図6)[5]。①共晶温度以上で、(U,Zr)O2と構造材が相互に溶解開始、②温度上昇によりセラミックメルトが拡大・均質化、③凝固時には、温度低下により液相線温度で(U,Zr)O2リッチの初晶が析出、一方で、Fe,Crリッチの構造材酸化物メルトが残留、④共晶温度まで低下すると、構造材酸化物メルトが結晶粒界で凝固。図6から、デブリメルト中には、最大で10~20wt%の構造材酸化物メルトが溶解可能と推定された。一方で、固相どうしではほとんど相互溶解度が存在しない。

- 金属相領域では、デンドライト構造が観測され、凝固にある程度の時間がかかったと推定された(図5(d))[2]。これは、事故進展中の熱電対の実測値と整合していた(事故以降3日間は>1000K)。

- 事故時ピーク温度については、破砕・溶融したペレットが残留しており、その周囲に、酸化したZry被覆管と金属の溶融凝固物が残留していたことから(図4(c))[2]、事故時ピーク温度は<2960Kと推定された(#ZrO2が溶融していないため)。他方、金属Zrが溶融した痕跡があることから、事故時ピーク温度は>2200Kと推定された。

- 図7には、金属相周辺での構造材の溶融凝固相と中性子吸収材の溶融凝固相の界面、および、セラミック溶融凝固相との界面の拡大BSE像と特性X線マップを示す[2]。金属相側の相分離や、セラミック相と金属相の主成分が確認できる。酸素については、バックグランドが大きく、検出感度が低いため、有意なデータとなっていないことに注意が必要である。

- これらの微細組織の分析結果に基づいて、上部クラストは、複数の溶融・凝固過程を経て形成されたと推定された。空孔が多く存在しているが、上部クラスト全体としては比較的凝集程度が高いと評価された。

下部クラスト層

- ボーリングサンプルの3か所(K9-P1、D8-P1、D8-P2)から、下部クラストサンプルが回収された。図8(a)に、下部クラスト層から回収したデブリ粒子の拡大金相写真の例を示す[2]。未溶融の燃料ペレットが積層化して残留している周辺を金属相の溶融凝固物が覆っている構造からなっていた。

- 下部クラスト層の厚さは約5~9cm、かさ密度:7.0~7.6g/cc、であった。

- 図8(b)に、積層ペレットの間の部分について拡大金相写真を示す[2]。ディッシュ部に金属メルトが侵入し、ペレットが一部溶解開始している痕跡が確認できる。また、金属溶融凝固相側では、溶融した燃料成分が、凝固時にセラミック粒子として析出している様子が確認できる。

- 図8(c)に、金属溶融凝固物と酸化したZry被覆管界面の拡大金相写真を示す[2]。図8(a)では見えにくいが、燃料ペレットの周囲には、酸化Zr皮膜が一部残留していた。また、金属相側では、構造材主成分の相と、中性子吸収材主成分の相とに分離している様子が確認できる。

- 図8(d)に、EDX分析で同定した界面での元素分布をまとめて示す[2]。金属相側には、構造材成分や中性子吸収材成分の他に、Zr金属や還元されたU金属が含まれていることが確認された。

- 図9(a)に、金属溶融凝固相側の拡大金相写真を示す[2]。高温では、金属メルト中に、Uや酸素が一部溶解できるが、凝固過程でこれらは、UO2として析出している。立方晶形状の析出物の様子が確認できる。図9(b)には、UO2結晶の周辺の拡大BSE像と、EDX分析で同定した主要元素の分布を示す[2]。UO2結晶中にはわずかにZrが含有されていた。

- 事故時ピーク温度については、金属相の主要成分から、Ni-ZrやFe-Zr反応の共晶温度1220K以上と推定された。金属相の平均組成は、構造材側によっていることから、もう少し高い温度であることが示唆された。一方で、燃料ペレットがほとんど溶融していないことから、上限は<2200Kと推定された。金属相の溶融状態を考慮して、ベストエスティメートとして、1300~1500Kと推定された。Agが混入するとZr-Ag共晶反応により溶融が進展するため、Agの多い部位では>1400Kと推定された。

- これらの微細組織観察の結果から、炉心上部で溶融・崩落した主に金属メルトが、下部クラスト周辺で燃料棒の周辺(冷却水チャンネル)にいったん堆積し、一部再溶融して、未酸化のZryや構造材(燃料ペレットや酸化Zryの一部を含む)を溶解してから再凝固した、と推定された。

.

- Index.php?title=ファイル:ボーリングサンプル 23.png

図8(c) 下部クラストサンプルの拡大金相写真(金属溶融凝固物と酸化Zry被覆管の界面)(D8-P2)[2]

- Index.php?title=ファイル:ボーリングサンプル 26.png

図8(d) 下部クラストサンプルの拡大金相写真(金属溶融凝固物と残留ペレットの界面)(K9-P1)[2]

- Index.php?title=ファイル:ボーリングサンプル 27.png

図9(a) 下部クラストサンプルの拡大金相写真(金属溶融凝固物中のUO2結晶析出)(K9-P1)[2]

- Index.php?title=ファイル:ボーリングサンプル 29.png

図9(b) 下部クラストサンプルの拡大金相写真(金属溶融凝固物中のUO2結晶析出、拡大)(K9-P1)[2]

参考文献

[1] E.L. Tolman et al., TMI-2 Core Bore Acquisition Summary Report, EGG-TMI-7385, rev. 1, 1987.

[2] D.W. Akers et al., TMI-2 Core Bore Examinations, GEND-INF-092, vol .1 and vol .2, 1990.

[3] E.L. Tolman et al., TMI-2 Accident Evaluation Program, EGG-TMI-7048, 1986.

[4] K.M. Croft et al., TMI-2 Core Boring Machine, EGG-M-08986, 1986.

[5] C.S. Olsen et al., Materials Interactions and Temperatures in the Three Mile Island Unit 2 Core, Nucl. Technol. 87 (1989) 57-94.

![図2(a) 炉心中央から採集されたボーリングサンプルの外観 [2]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/0/0a/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_2.png/330px-%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_2.png)

![図2(b) 炉心中間から採集されたボーリングサンプルの外観 [2]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/0/03/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_3.png/330px-%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_3.png)

![図2(c) 炉心外周から採集されたボーリングサンプルの外観 [2]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/6/6a/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_4.png/330px-%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_4.png)

![表1 日本に搬入されたTMI-2デブリサンプル一覧 [2]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/a/aa/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_5.png/330px-%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_5.png)

![図3(a) 溶融凝固層、上下クラスト層から回収されたデブリ粒子 [2]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/1/18/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_6.png/450px-%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_6.png)

![図3(b) 周辺クラスト層から回収されたデブリサンプル [2]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/7/79/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_7.png/450px-%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_7.png)

![図3(c) 切り株燃料棒の上部から回収されたサンプル [2]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/b/b7/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_8.png/450px-%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_8.png)

![図4(a) 上部クラストサンプルの断面金相写真(K2-P2)[2]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/b/bf/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_9.png/450px-%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_9.png)

![図4(b) 上部クラストサンプルの断面金相写真(D8-P3)[2]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/5/56/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_10.png/450px-%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_10.png)

![図4(c) 上部クラストサンプルの断面金相写真(G8-P11)[2]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/3/30/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_13.png/450px-%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_13.png)

![図5(a) 上部クラストサンプルの断面金相写真(セラミック相、金属粒子の析出、空孔)(D8-P3)[2]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/5/5b/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_11.png/450px-%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_11.png)

![図5(b) 上部クラストサンプルの断面金相写真(マトリックス相、第2相、空孔)(D8-P3)[2]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/1/19/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_12.png/450px-%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_12.png)

![図5(c) 上部クラストサンプルの断面金相写真(マトリックス相、第2相、セラミック/金属の界面)(G8-P11)[2]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/1/15/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_15.png/450px-%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_15.png)

![図5(d) 上部クラストサンプルの断面金相写真(金属相のデンドライト構造)(G8-P11)[2]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/8/8b/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_14.png/400px-%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_14.png)

![図7(a) 上部クラストサンプルのBSE像 [2]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/f/fb/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_16.png/419px-%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_16.png)

![図7(b) 上部クラストサンプルの相境界での特性X線マップ [2]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/0/09/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_17.png/720px-%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_17.png)

![図7(c) 上部クラストサンプルの相境界での特性X線マップ [2]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/3/3e/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_18.png/539px-%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_18.png)