「TMI-2の内部調査とデブリ取り出しの時系列」の版間の差分

Kurata Masaki (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |

Kurata Masaki (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |

||

| 18行目: | 18行目: | ||

参考:下部プレナム調査 | 参考:下部プレナム調査 | ||

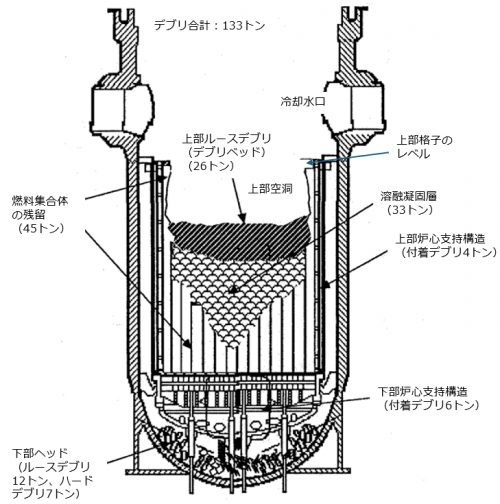

[[ファイル:QuickLook 0.png | [[ファイル:QuickLook 0.png|サムネイル|504x504ピクセル|'''<big>図1 TMI-2圧力容器の概略(上部構造物取り外し時点) [1]</big>''']] | ||

| 42行目: | 41行目: | ||

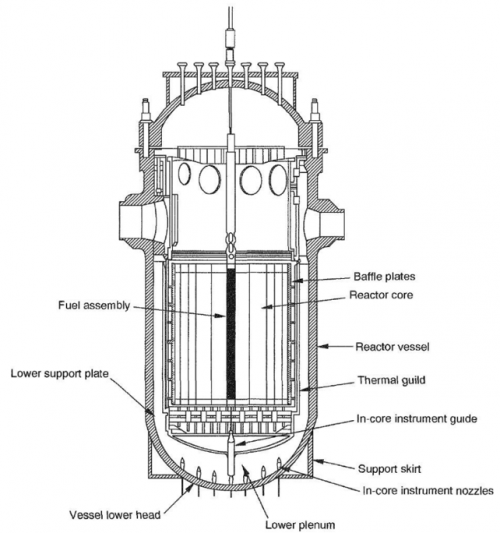

[[ファイル:QuickLook 60.png | [[ファイル:QuickLook 60.png|サムネイル|533x533ピクセル|'''<big>図2 TMI-2圧力容器の断面図 [2]</big>''']] | ||

| 67行目: | 66行目: | ||

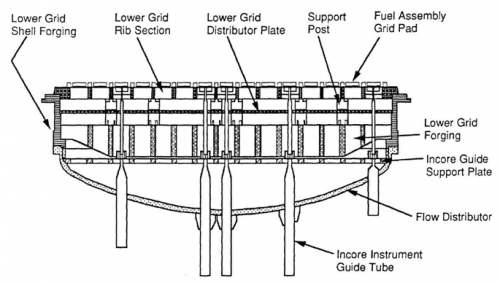

[[ファイル:QuickLook 59.png | [[ファイル:QuickLook 59.png|サムネイル|500x500ピクセル|'''<big>図3 TMI-2の下部炉心支持構造の模式図 [3]</big>''']] | ||

2025年2月13日 (木) 23:33時点における版

図1に、事故後のTMI-2圧力容器の断面模式図を示す[1]。この図は、圧力容器ヘッドと上部プレナム構造物を撤去した直後の圧力容器内を模式的に示している。図2に、事故前の圧力容器の断面模式図[2]を示す。また、図3に、上部プレナム構造物周辺の模式図を示す[3]。これらを比較することで、事故前後での炉心内部の変化をおよそ理解することができる。圧力容器ヘッドと上部プレナム構造物は、事故時に高温にさらされたが(#局所的にはSSが溶融する温度近くまで昇温)、上部格子の底面をのぞいて、腐食やひずみは限定的であった。プレナム構造物にはデブリが付着していたが、フラッシングにより一部を除去することができた。また、上部格子には、燃料集合体の上部端栓の一部や燃料集合体の上部が固着あるいは融着していたが、その多くを機械的に除去することができた。これらにより、ヘッドとプレナム構造物は、大気中での遠隔操作で吊り上げて撤去することができた[4,5]。

事故炉の内部調査により、炉心上部の燃料集合体が崩落して上部ルースデブリ層を形成し(デブリベッド)、その下の方には、デブリベッドが再溶融・凝固して形成された溶融凝固層と、ほぼ無傷の燃料棒からなる切り株燃料集合体が存在していることが明らかになった[6,7,8]。炉心上部には、本来の炉心容積の約26%に相当する上部空洞が形成されていた。その下には厚さ約0.6~1mの、瓦礫状/粒子状の上部ルースデブリベッドが堆積していた。上部ルースデブリの重量は約26トンと評価された[1]。その下の溶融凝固層の重量は約33トン、さらに切り株燃料集合体と炉心周辺に残留していた燃料集合体の重量が約45トンと推定された。溶融凝固デブリのうち約19トンは、上部炉心支持構造のバッフル版を破り、コアフォーマ領域を通過して、下部プレナムに移行したと推定された。図1で、上部炉心支持構造(UCSA: Upper Core Support Assembly)が炉心の周囲を円筒状に取り囲んでおり、内側にバッフル板、その外側にコアフォーマー領域、さらに熱遮蔽版が配置されていることがわかる。熱遮蔽版と圧力容器槽の間には円環状の隙間が存在している。この外側領域から、溶融デブリが下部プレナムに移行したと評価された。

図4に下部炉心支持構造(LCSA: Lower Core Support Assembly)の断面模式図[3]を示す。LCSAは、ステンレス製の5層構造からなっている。この外周部から溶融デブリが崩落し、下部プレナムに移行したと推定された。デブリの一部は、LCSAプレートの上に堆積した。

表1に、内部調査とデブリ取り出しの観点でまとめた時系列を示す[1]。図1~4を参照することで、燃料デブリ取り出しの進捗を確認できる。

参考:ヘッド取り外し

参考:プレナム構造物取り外し

参考:Quick Look

参考:コアボーリング

参考:下部プレナム調査

.

.

| 年月日 | 実施者 | イベント | 内部調査 | デブリ取り出し | 廃棄物マネージメント |

|---|---|---|---|---|---|

| 79.3.28 | 事故発生 | ||||

| 79.3.30 | 廃炉プロジェクト | EPICOR-IがTMI-2サイトに到着 | 〇 | ||

| 79.4.6 | 廃炉プロジェクト | EPICOR-IIの設計開始 | 〇 | ||

| 79.4.6 | 廃炉プロジェクト | 事故発生水(AGW: Accident Generated Water)の貯蔵タンク群設置開始 | 〇 | ||

| 79.5 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器の状態評価タスクフォース設置 | 〇 | ||

| 79.5.25 | 原子力規制委員会

(NRC: Nuclear Regulatory Commission) |

EPICOR-IIの環境影響評価を要求、河川への処理水放出の禁止 | 〇 | ||

| 79.6 | 廃炉プロジェクト、NRC | 蒸発/固化施設の設計認可 | 〇 | ||

| 79.8.7 | 廃炉プロジェクト、Ricjhlandサイト | 最初の低レベル廃棄物のRichlandサイトへの輸送 | 〇 | ||

| 79.8.24 | オークリッジ国立研究所

(ORNL: Oak Ridge National Laboratory) |

格納容器地下階の水サンプル採集 | 〇 | ||

| 79.10.3 | NRC | EPICOR-IIの環境影響評価終了 | 〇 | ||

| 79.10.18 | NRC | EPICOR-IIで発生する樹脂廃棄物のための樹脂固化設備を要請 | 〇 | ||

| 79.10.22 | 廃炉プロジェクト | EPICOR-II運転開始 | 〇 | ||

| 79.11 | Richlandサイト、Beattyサイト | TMI-2廃棄物受け入れ開始 | 〇 | ||

| 79.11.5 | 廃炉プロジェクト | 放射性廃棄物の中間取り扱い施設使用開始 | 〇 | ||

| 79.11.10 | 廃炉プロジェクト | 格納容器内のTV観察、線量測定 | 〇 | ||

| 80.1.10 | 廃炉プロジェクト | TMI敷地内の廃棄物エリアAに、最初のEPICOR-II容器輸送 | 〇 | ||

| 80.1.29 | NRC⇒廃炉プロジェクト | 廃棄物の固化処理、あるいは、高い強度を持った収納缶内での保管の必要性を通知 | 〇 | ||

| 80.3.4 | NRC | 格納容器エアロックの開放を承認 | 〇 | ||

| 80.3.13 | 廃炉プロジェクト | エアロック開放調査 | 〇 | ||

| 80.3.13 | 廃炉プロジェクト | 処理水貯蔵タンクの建設開始 | 〇 | ||

| 80.4.23 | 国立労働安全衛生研究所

(NIOSH: National Institute of Occupational Safety and Health) |

自給式呼吸装置(SCBA)使用での格納容器内立ち入りを非承認

(SCBA: Self-Contained Breathing Apparatus) |

〇 | ||

| 80.5 | NRC | 格納容器パージの環境影響評価レポートを発行 | 〇 | ||

| 80.5 | 廃炉プロジェクト | 浸漬脱塩システム(SDS)配管をとりつけ開始

(SDS: Submerged Demineralizer System) |

〇 | ||

| 80.5.16 | NRC | 格納容器内立ち入りを承認 | 〇 | ||

| 80.5.20 | 廃炉プロジェクト | 格納容器内立ち入り、内側エアロックドアの損傷により中止 | 〇 | ||

| 80.6 | 廃炉プロジェクト | 廃水貯蔵用の加圧タンク(COT: Corporation Pressure Tank)利用開始 | 〇 | ||

| 80.6.28~7.11 | 廃炉プロジェクト | 格納容器パージ、約46,000CiのKr-85を環境に放出 | 〇 | ||

| 80.7.22 | NRC | 格納容器パージ後の建屋立ち入りを承認 | 〇 | ||

| 80.7.23 | 廃炉プロジェクト | 最初の格納容器内立ち入り | 〇 | ||

| 80.7.23~81.9.24 | 廃炉プロジェクト | のべ16回の格納容器立ち入り:

サーベイ、写真撮影、除染試験、サンプリング ポーラークレーンの点検と動作確認 アクセスルートの整備、などを実施 |

〇 | ||

| 80.11.5 | 廃炉プロジェクト | EPICOR-I、TMI-2の水処理を終了 | 〇 | ||

| 80.12.2 | 廃炉プロジェクト | EPICOR-IIが、補助建屋汚染水の処理を完遂(210万リットル) | 〇 | ||

| 80.12.10 | 廃炉プロジェクト | TMI敷地内の廃棄物エリアBに、最初のEPICOR-II容器輸送 | 〇 | ||

| 81.2 | 廃炉プロジェクト | 最初の燃料取り出しシークエンス計画公表 | 〇 | ||

| 81.3.11 | 廃炉プロジェクト⇒NRC | EPICOR-II廃棄物の樹脂固化要求事項の免除を要請 | 〇 | ||

| 81.3.23 | NRC | EPICOR-II廃棄物の樹脂固化要求事項の削除を承認 | 〇 | ||

| 81.4.23 | Richlandサイト | 最初の低レベルEPICOR-II容器の輸送 | 〇 | ||

| 81.4.30 | 廃炉プロジェクト | 排水溝吸引装置(Sump Sucker)を配備 | 〇 | ||

| 81.5.19 | BCLサイト | 最初の高レベルEPICOR-IIプレフィルター容器を輸送 | 〇 | ||

| 81.5 | GENDグループ

(GEND: GPU社、EPRI、NRC、DOEの専門家グループ) |

事故炉の状態に関する基本予測レポート(GEND-007)公開 | 〇 | 〇 | |

| 81.6.3 | 米国エネルギー省(DOE: Department of Energy) | SDS廃棄物の受け取り意思を表明 | 〇 | ||

| 81.6.18 | NRC | SDSの運転を承認 | 〇 | ||

| 81.6.28 | Richlandサイト | 本来あった低レベルEPICOR-II容器の最後の輸送(22本) | 〇 | ||

| 81.7 | DOE | 総合除染試験を提案 | 〇 | ||

| 81.7.12 | 廃炉プロジェクト | SDSのテスト系統での機能試験 | 〇 | ||

| 81.7.15 | DOE,NRC | TMI-2の放射性廃棄物処分の理解に関する最初の覚書に署名 | 〇 | ||

| 81.8 | 廃炉プロジェクト | 早期の燃料取り出しに向けた、除染の優先順位に関するプログラム計画公開 | 〇 | ||

| 81.9.23~82.3.5 | 廃炉プロジェクト | SDSが建屋地下階の汚染水処理(250万リットル) | 〇 | ||

| 81.10.29~ | 廃炉プロジェクト | 加速化プログラムの下での立ち入り開始

立ち入り頻度・人員数が大幅に増加 |

〇 | ||

| 82.3.4~3.19 | 廃炉プロジェクト | 総合除染試験 | 〇 | ||

| 82.3.12 | 廃炉プロジェクト | EPICOR-IIが格納容器地下階の汚染水の処理完遂(250万リットル) | 〇 | ||

| 82.3.15 | DOE,NRC | TMI-2の放射性廃棄物処分の理解に関する覚書(修正版)に署名 | 〇 | ||

| 82.4 | INEL | 最初のEPICOR-IIプレフィルターを輸送 | 〇 | ||

| 82.4.22 | 廃炉プロジェクト | 追加での地下階汚染水除去のため、井戸型ヘッドポンプを装荷 | 〇 | ||

| 82.5.21 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器冷却水のSDSでの処理開始

(RCS: Reactor Coolant Sysyem) |

〇 | ||

| 82.5.21 | PNLサイト | 最初のSDS容器を輸送、ガラス固化のため | 〇 | ||

| 82.6.23 | NRC | 炉心物質の計量に関するガイドライン公表 | 〇 | ||

| 82.6.23 | 廃炉プロジェクト | 軸方向出力調整棒(APSR)の、圧力容器上部からの再挿入試験

(APSR: Axial Power Shaping Rod) |

〇 | 〇 | |

| 82.6.23 | 廃炉プロジェクト、ORNL | 地下階からの汚泥サンプル採集 | 〇 | ||

| 82.7.19 | 廃炉プロジェクト | ポーラークレーンタスクチーム設置 | 〇 | ||

| 82.7.21~8.12 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器上部の、Quick Look調査(第一回ビデオ調査) | 〇 | 〇 | |

| 82.9.3 | 廃炉プロジェクト | すべての事故発生水(AGW)の一次処理完了 | 〇 | ||

| 82.10 | 廃炉プロジェクト | 建屋内線量低減タスクフォース設置 | 〇 | ||

| 82.11.18~83.8 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器上部ヘッド取り外しに向けた準備作業:

制御棒駆動メカニズム(CRDM: Control Rod Drive Mechanism)の リードスクリューとりはずし、 圧力容器内の線量測定:約500R/hr、 インコア熱電対挿入、APSR取り外し、 蒸気発生器(OTSG: Once-Trough Steam Generator)復水、再循環 圧力容器ヘッドフランジの接続部検査 使用済み燃料プールの検査、汚染レベル測定、などを実施 |

〇 | ||

| 82.12.16 | 廃炉プロジェクト | 中間固体廃棄物保管設備の運用開始 | 〇 | ||

| 82.12.31 | Rockwell-Hanfordサイト | 最初の高度に充填されたSDS容器を輸送 | 〇 | ||

| 83.1 | 廃炉プロジェクト | ポーラークレーン作動試験 | 〇 | ||

| 83.2 | 廃炉プロジェクトの技術サポートグループ

(TAAG: Technical Assistance and Advisory Group) |

付着物の空中での自然発火性が、圧力容器ヘッド取り外しの課題と指摘 | 〇 | 〇 | |

| 83.2.20 | 廃炉プロジェクト | 脱塩装置のベント、パージ、ガスサンプリング | 〇 | ||

| 83.4 | DOE/GPU社 | 燃料輸送キャスクに関する第一回会合 | 〇 | ||

| 83.6.9 | 廃炉プロジェクト | 線量低減を目的として格納容器地下階を水没させないことを決定 | 〇 | ||

| 83.7 | 廃炉プロジェクト⇒INEL | CRDMリードスクリューの切り出しと輸送 | 〇 | ||

| 83.7.12 | INEL | 最後のEPICOR-IIプレフィルター容器を輸送(全部で50本) | 〇 | ||

| 83.8 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器上部空洞の超音波Topography調査 | 〇 | 〇 | |

| 83.8 | 廃炉プロジェクト⇒INEL | 中性子遮蔽ブロックの切断・梱包・輸送(12個) | 〇 | ||

| 83.9.9 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内サンプルの最初の回収 | 〇 | 〇 | |

| 83.10 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器上部の第二回ビデオ調査 | 〇 | 〇 | |

| 83.11 | 廃炉プロジェクト | TMI-2炉心物質の輸送技術ワーキングチーム設置 | 〇 | ||

| 83.12 | 廃炉プロジェクト | 自給式呼吸器(SCBA)のクリーニング設備運用開始、外部のクリーニング請負業者を段階的に廃止 | 〇 | ||

| 83.12.13 | 日本、FEPC | TMI-2クリーンアップ計画に参加を発表(5年間、1800万ドル拠出) | 〇 | 〇 | |

| 84.2 | 廃炉プロジェクト | 格納容器地下階の遠隔探査ビークル配備

(RRV-1: Remote Reconnaissance Vehicle) |

〇 | ||

| 84.2 | 廃炉プロジェクト | デブリ取り出しの臨界性評価タスクフォース設置 | 〇 | 〇 | |

| 84.2.29 | 廃炉プロジェクト | ポーラークレーン、圧力容器上部ヘッド取り外しの最終負荷試験通過 | 〇 | ||

| 84.3.30 | DOE/GPU社 | TMI-2炉心物質の輸送、貯蔵、処分に関する契約に署名 | 〇 | ||

| 84.4 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器上部空洞のパノラマビュー写真撮影 | 〇 | 〇 | |

| 84.4 | NRC、廃炉プロジェクト | デブリ取り出し時の冷却水ホウ素濃度:4350ppmを承認 | 〇 | ||

| 84.4.3 | Richlandサイト | 最初のEPICOR-II容器(HIC: High Integrity Containment)の埋設 | 〇 | ||

| 84.5.17 | 廃炉プロジェクト | 燃料プールからタンク取り出し開始(#デブリ収納缶を貯蔵するための準備作業) | 〇 | ||

| 84.5.29 | 廃炉プロジェクト | 長借ツールを用いた燃料デブリ取り出し工法を最終決定 | 〇 | ||

| 84.6.28~7.24 | 廃炉プロジェクト | 上部ヘッドのボルト、スタッブ撤去、CRDリードスクリューの仮止め

圧力容器ヘッド取り外し(2日間) |

〇 | ||

| 84.7.27 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器フランジ上に、水位上昇のため、IIF(Internal Indexing Fixture)設置 | 〇 | ||

| 84.8 | 廃炉プロジェクト | デブリ取り出しツールのモックアップ試験準備 | 〇 | ||

| 84.8 | 廃炉プロジェクト | RCS冷却水を、IIF内でろ過処理開始 | 〇 | ||

| 84.8 | 廃炉プロジェクト | 列車輸送キャスクの発注 | 〇 | ||

| 84.11.9 | 廃炉プロジェクト | RRV-1が格納容器地下階の調査開始 | 〇 | ||

| 84.12 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器外デブリの探査に向けた長期計画立案 | 〇 | ||

| 84.12 | 廃炉プロジェクト | デブリ取り出し作業員の訓練開始 | 〇 | 〇 | |

| 84.12 | 廃炉プロジェクト | 使用済み燃料プールの除染完了、デブリ収納缶貯蔵に向けて再稼働 | 〇 | 〇 | |

| 84.12.11 | 廃炉プロジェクト | 上部プレナム構造物つり上げ、内部調査 | 〇 | ||

| 85.1 | 廃炉プロジェクト | 燃料デブリ取り出しシステムの最終デザインレビュー | 〇 | 〇 | |

| 85.1 | 廃炉プロジェクト | OTSGのA系統の配管上部シートに<2.5kgの堆積物を確認、分析で燃料成分がほとんど含まれていないことを確認 | 〇 | ||

| 85.1 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内冷却水処理システム(DWCS: Defueling Water Cleanup System)でのHIC使用を決定 | 〇 | ||

| 85.2.20 | 廃炉プロジェクト | コアフォーマー領域外側の円環領域を通じた下部ヘッド領域ビデオ調査(第一フェーズ)

下部ヘッドに溶融凝固デブリの堆積を確認 |

〇 | 〇 | 〇 |

| 85.3 | NRC | TMI-2で発生する一般的でない廃棄物の貯蔵施設をINELに設置することを承認 | 〇 | 〇 | |

| 85.3 | 廃炉プロジェクト | デブリ取り出しに直接かかわる線量低減作業の終了 | 〇 | ||

| 85.4 | 廃炉プロジェクト | 燃料取り出し用の遮蔽付き作業プラットフォームと収納缶の真空吸引システム受け入れ | 〇 | 〇 | |

| 85.4 | 廃炉プロジェクト | つり上げた上部プレナム構造物を圧力容器内で高圧水で洗浄 | 〇 | ||

| 85.4.26 | Rockwell-Hanfordサイト | 最後の事故由来のSDS容器を輸送 | 〇 | ||

| 85.5 | 廃炉プロジェクト | 格納容器内の燃料輸送システムの再稼働試験終了 | 〇 | ||

| 85.5.14 | 廃炉プロジェクト | 燃料輸送用運河(canal)水没 | 〇 | ||

| 85.5.15 | 廃炉プロジェクト | 上部プレナム構造物を取り外し、燃料輸送運河内で貯蔵 | 〇 | 〇 | |

| 85.6 | 廃炉プロジェクト | 格納容器のエアエンベロープ運用開始 | 〇 | ||

| 85.6.28 | 廃炉プロジェクト | 燃料貯蔵プールへの冷却水供給システムのホウ酸水化完了(1.5か月を要した) | 〇 | ||

| 85.7 | 廃炉プロジェクト | 下部ヘッド調査(第二フェーズ)、下部ヘッドデブリサンプリング | 〇 | ||

| 85.7 | 廃炉プロジェクト | コアボーリング装置受け入れ | 〇 | 〇 | |

| 85.7 | 廃炉プロジェクト | MUP脱塩装置に、約800CiのCs-137が残留していると評価 | 〇 | ||

| 85.7.1 | 廃炉プロジェクト | 燃料取り出しプラットフォームを圧力容器の上に据え付け | 〇 | ||

| 85.7.9 | GPU社,DOE | TMI-2の一般的でない廃棄物に関する契約に署名 | 〇 | ||

| 85.7.10 | 廃炉プロジェクト | DWCSの下流にSDS用の配管とりつけ | 〇 | ||

| 85.7.11 | 廃炉プロジェクト | 燃料輸送運河のろ過システム運用開始 | 〇 | 〇 | |

| 85.7.23 | 廃炉プロジェクト | デブリ取り出し用の水圧スプレーノズル使用開始 | 〇 | 〇 | |

| 85.8 | 廃炉プロジェクト | 収納缶取り扱いのブリッジと貯蔵ラック受け入れ | 〇 | ||

| 85.8.1 | 廃炉プロジェクト⇒NRC | 修正された炉心物質の計量計画を提出、NRC承認(10.17) | 〇 | ||

| 85.9 | 廃炉プロジェクト | 収納缶受け入れ開始 | 〇 | 〇 | |

| 85.10 | NRC | TMI-2に限定した燃料取り出しオペレーションのライセンスを認可 | 〇 | ||

| 85.10.17 | NRC | TMI-2炉心物質の計量計画を承認 | 〇 | ||

| 85.10.21 | 廃炉プロジェクト | 使用済み燃料プールが浄化水で満水に | 〇 | 〇 | |

| 85.10.30 | 廃炉プロジェクト | 燃料デブリ取り出し開始(上部ルースデブリから) | 〇 | 〇 | |

| 85.10.30 | 廃炉プロジェクト | 使用済み燃料プール冷却水のろ過処理開始 | 〇 | ||

| 85.11 | 廃炉プロジェクト | 廃棄物取り扱い施設、収納性津美の建設開始 | 〇 | ||

| 85.11.12 | 廃炉プロジェクト | デブリの収納缶への格納開始 | 〇 | ||

| 85.11.13 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内冷却水のDWCSでのろ過処理開始 | 〇 | 〇 | |

| 85.11.26 | 廃炉プロジェクト | RRV-1が建屋地階のコンクリートサンプル回収 | 〇 | ||

| 85.11.28 | 廃炉プロジェクト | 使用済み燃料プールに過酸化水素水添加、微生物対策開始 | 〇 | 〇 | |

| 86.1 | HEDL | 輸送キャスクの総合試験 | 〇 | ||

| 86.1 | 廃炉プロジェクト | 加圧器内の調査、最大12リットルの微粒子デブリ観測 | 〇 | 〇 | |

| 86.1.6 | 廃炉プロジェクト | 最初のデブリを収納缶内に回収 | 〇 | 〇 | |

| 86.1.12 | 廃炉プロジェクト | 最初の収納缶を燃料プールに移送 | 〇 | 〇 | |

| 86.1.14 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内で微生物繁殖を確認、2月ごろからデブリ取り出し中断 | 〇 | ||

| 86.2 | 廃炉プロジェクト | 微生物対策タスクフォースを設置 | 〇 | 〇 | |

| 86.2.8 | 廃炉プロジェクト | プールフィルター試験うまくいかず | 〇 | ||

| 86.3 | 廃炉プロジェクト | 格納容器内の放射線3Dマップ作成 | 〇 | ||

| 86.3 | 廃炉プロジェクト | 輸送キャスク受け入れ開始 | 〇 | ||

| 86.4 | 廃炉プロジェクト | 蒸気発生器A系統の上部配管シート上の堆積物中に燃料成分がほとんど含まれていないことを確認 | 〇 | ||

| 86.4.11 | NRC⇒DOE | 鉄道輸送キャスクの適合証明を発行 | 〇 | ||

| 86.4.25 | 廃炉プロジェクト | 冷却水ろ過、微生物除去運転開始(殺微生物剤、死骸の凝固剤、フィルター、など) | 〇 | ||

| 86.5.22 | 廃炉プロジェクト | ある程度水質改善、デブリ取り出し再開 | 〇 | ||

| 86.7.3~7.27 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内溶融凝固層のコアボーリング作業、燃料デブリ取り出し中断

(ここまでに、上部ルースデブリと上部格子付着デブリを回収) |

〇 | 〇 | |

| 86.7.20 | 廃炉プロジェクト⇒INEL | 構外キャスク輸送開始、以降の22回の輸送ですべてのデブリをINELに輸送

(#1回の輸送で、収納缶を7本か14本、デブリ重量数トン分、後半には規定を変えて収納缶を21本に増やした。) (# 87.3月に、セントルイスで列車事故発生したが、デブリ輸送にほとんど影響は出ていない。) (# 87.8月に、米国政府とRRとの論争により、デブリ輸送が一時中断との記載あり。RRとは何か調査中) (# 88.2.22に、ミズーリ州上院議員が燃料輸送に懸念を表明し一時中断との記載あり。) (# 第15~17回に輸送重量が少ない理由は未確認。炉心部のデブリ取り出しが完了し、残留していた 粒子状デブリや、炉心下部構造物に付着していたデブリをブラシツールで回収して輸送した可能性。) (# 88.8月に、首脳間のThaxtonプラグに問題が発生し、輸送に一時的な遅れ発生。) 第一回(86.7.20):収納缶7体、デブリ重量約1.1トン、第二回(86.8.31):収納缶14体、デブリ重量約4.4トン 第三回(86.12.14):収納缶14体、デブリ重量約8.4トン、第四回(87.1.11):収納缶7体、デブリ重量約4.1トン 第五回(87.2.1):収納缶7体、デブリ重量約3.7トン、第六回(87.2.15):収納缶7体、デブリ重量約3.9トン 第七回(87.3.22):収納缶14体、デブリ重量約8.5トン、第八回(87.6.21):収納缶14体、デブリ重量約5.9トン 第九回(87.7.26):収納缶14体、デブリ重量約5.3トン、第十回(87.9.13):収納缶7体、デブリ重量約5.7トン 第11回(87.10.25):収納缶14体、デブリ重量約6.4トン、第12回(87.11.15):収納缶7体、デブリ重量約3.5トン 第13回(87.12.20):収納缶21体、デブリ重量約10トン、第14回(88.2.7):収納缶21体、デブリ重量約9.3トン 第15回(88.4.10):収納缶21体、デブリ重量1.9トン、第16回(88.5.22):収納缶21体、デブリ重量約4.7トン 第17回(88.12.18):収納缶21体、デブリ重量約2.7トン、第18回(89.2.19):収納缶21体、デブリ重量約5.9トン 第19回(89.6.18):収納缶21体、デブリ重量約9.5トン、第20回(89.8.13):収納缶21体、デブリ重量約14.3トン 第21回(89.12.17):収納缶21体、デブリ重量約10.8トン、第22回(90.4.15):収納缶20体、デブリ重量約7.8トン |

〇 | 〇 | |

| 86.7.31 | 廃炉プロジェクト⇒NRC | 事故由来水(AGW: Accident Generated Water)の蒸発処理を提案 | 〇 | ||

| 86.8.11 | 廃炉プロジェクト | コアボーリング装置で、溶融凝固層の破砕作業開始 | 〇 | ||

| 86.9 | 廃炉プロジェクト | 水浄化グループ設置 | 〇 | 〇 | |

| 86.10 | 廃炉プロジェクト | デブリ取り出しマスタープラン改定(87.12月までにデブリ取り出し完了) | 〇 | ||

| 86.10.20~11.15 | 廃炉プロジェクト | コアボーリング装置で、溶融凝固層の穴あけ作業(#デブリのスイスチーズ化と称している) | 〇 | ||

| 86.11 | 廃炉プロジェクト | 長尺ツールの作動油を水系から炭素系に交換、微生物持ち込み対策 | 〇 | 〇 | |

| 86.11.21 | 廃炉プロジェクト | 溶融凝固層以下のデブリ取り出し再開 | 〇 | ||

| 87.1.8 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内のDWCS運転再開、水質の大幅改善へ(87.2.9に濁り度0.75NTUに到達) | 〇 | 〇 | |

| 87.1.26 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内でエアリフト装置を初使用 | 〇 | ||

| 87.2.4~87.5 | 廃炉プロジェクト | 補助建屋排水溝からの堆積物除去 | 〇 | ||

| 87.2.10~2.23 | 廃炉プロジェクト | 下部ヘッド内とコアフォーマー領域のビデオ調査 | 〇 | ||

| 87.2.24 | 廃炉プロジェクト | 炉心周辺部の残留燃料集合体の上部を取り出し開始 | 〇 | ||

| 87.3.18 | 廃炉プロジェクト | 切り株燃料集合体の取り外しと回収を開始、A6集合体から | 〇 | ||

| 87.3.23 | GENDグループ | 今後、追加実施が必要な内部調査項目の検討会合 | 〇 | ||

| 87.3.25 | NRCのアドバイザーパネル | 事故由来水(AGW)の蒸発処理について投票(#四人賛成、一人棄権) | 〇 | ||

| 87.4.15 | 廃炉プロジェクト⇒NRC | 圧力容器ヘッドのサンプリング計画をNRCに提案 | 〇 | ||

| 87.5 | 廃炉プロジェクト | 燃料デブリの1/3を取り出し | 〇 | ||

| 87.6 | 廃炉プロジェクト | プラズマアークトーチ受け入れ

(ACES: Automated Cutting Equipment System) |

〇 | ||

| 87.5.20 | INEL | 一般的でない廃棄物(糸巻フィルター)を初輸送 | 〇 | 〇 | |

| 87.6.30 | GENDグループ | AGWに関するPEISレポート追補を発行 | 〇 | 〇 | |

| 87.8 | Barnwellサイト | 乾燥させた活性廃棄物(DAW: Dry Acrive Waste)を輸送 | 〇 | ||

| 87.9 | 廃炉プロジェクト | 燃料デブリの1/2を取り出し | 〇 | ||

| 87.9 | 廃炉プロジェクト | 蒸気発生器A系統の配管シート上からデブリ除去完了 | 〇 | ||

| 87.10 | 廃炉プロジェクト | 同じくB系統の配管シートからデブリ取り出し開始 | 〇 | ||

| 87.11 | 廃炉プロジェクト | デブリ取り出しマスタープラン改定(88年第4四半期内にデブリ取り出し完了、89年第2四半期にPDMS終了)

(PDMS: Post Defueling Monitored Storage Safety Analysis) |

〇 | ||

| 87.12 | 廃炉プロジェクト | 炉心部からのデブリ取り出し完了、177体中176体の切り株燃料集合体を取り外し | 〇 | ||

| 88.1.16 | 廃炉プロジェクト | 下部炉心支持構造(LCSA: Lower Core Support Assembly)の解体開始

(#記述がないが、おそらく、最初にコアボーリングマシンで粗く解体している。) |

〇 | ||

| 88.1.18 | 原子力安全許認可協議パネル(ASLB)

(Atomic Safety and Licensing Board) |

AGW処理で順守すべきルールを制定 | 〇 | ||

| 88.2 | 廃炉プロジェクト | 蒸発処理装置の設計承認 | 〇 | ||

| 88.3.28~6.14 | 廃炉プロジェクト | ミニローバー潜水艦を用いて、加圧器からデブリ取り出し | 〇 | ||

| 88.3 | NRC⇒OECD/NEA | 下部ヘッドサンプリング計画に対するOECD/NEAの支援に関する会合 | 〇 | ||

| 88.4.11 | 廃炉プロジェクト | LCSAを13個に分割、コアボーリングマシン撤去 | 〇 | ||

| 88.4.23 | 廃炉プロジェクト | Core Flood Tankに分割したLCSA格子をつり上げ輸送 | 〇 | ||

| 88.5.10~6.9 | 廃炉プロジェクト | プラズマアークトーチで、分割したLCSA格子の切断作業 | 〇 | ||

| 88.5.18 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内で、コアフォーマーボルトの取り外しツール使用試験 | 〇 | ||

| 88.6.18~7.2 | 廃炉プロジェクト | LCSAの流量分配板を4個に分割(合計で88か所の切断作業) | 〇 | ||

| 88.7.8 | 廃炉プロジェクト | Core Flood Tankに分割した流量分配板を輸送、89.2.28~3.31に26個に分割後に、切断物貯蔵庫に輸送 | 〇 | ||

| 88.8 | バッテルサイト | 最後の19本のSDS容器をHICに格納して埋設するために輸送 | 〇 | ||

| 88.8.8 | 廃炉プロジェクト | LCSAの下部構造の切断開始 | 〇 | ||

| 88.8.11 | ORNL | 炉心下部構造物の廃棄物を、圧縮処理のために初輸送 | 〇 | 〇 | |

| 88.9 | NRC | 1号機と2号機を連結させた修正安全計画を承認 | 〇 | ||

| 88.10 | 廃炉プロジェクト | 燃料デブリ取り出し完了まで、デブリ取り出しをサポートする目的以外の除染作業を延期 | 〇 | ||

| 88.10.31 | ASLB | 事故由来水の蒸発処理に関するヒアリング開始 | 〇 | ||

| 88.11 | 廃炉プロジェクト | 燃料デブリの2/3を取り出し | 〇 | ||

| 88.12.22~89.1.7 | 廃炉プロジェクト | インコアガイドチューブ支持板をアークプラズマトーチで切断(4分割)、撤去 | 〇 | ||

| 89.2.2 | ASLB | AGWの蒸発処理を承認 | 〇 | ||

| 89.2.15 | 廃炉プロジェクト | 下部ヘッド堆積デブリのTopography調査 | 〇 | ||

| 89.2.21 | 廃炉プロジェクト | 下部ヘッド堆積デブリの探針調査 | 〇 | ||

| 89.2.21 | 廃炉プロジェクト | 下部ヘッドルースデブリの探針調査 | 〇 | ||

| 89.4.12 | 廃炉プロジェクト | バッフル板を縦に8分割(32か所切断、プラズマアークトーチ使用) | 〇 | ||

| 89.4.13 | NRC⇒ASLB | AGWの蒸発処理を直ちに実効にするように命令 | 〇 | ||

| 89.5 | 廃炉プロジェクト | 月単位でのデブリ取り出し記録更新(12.4トン/月) | 〇 | ||

| 89.5 | 廃炉プロジェクト | 下部ヘッドハードデブリをスライドハンマーで破砕・分割(#安物スーツケースのような外観と記載) | 〇 | ||

| 89.5.1 | 廃炉プロジェクト | 下部ヘッドルースデブリをエアリフトで回収開始 | 〇 | ||

| 89.5.29 | 廃炉プロジェクト | 新型の圧力容器内ろ過システム装荷 | 〇 | ||

| 89.6 | 廃炉プロジェクト | バッフル板とLCSAからの燃料デブリ回収ツールの現場テスト(#ブラシ状ツール) | 〇 | ||

| 89.7 | 廃炉プロジェクト | 下部ヘッドのインコアノズル複数本で広範囲な損傷を発見 | 〇 | ||

| 89.7 | 廃炉プロジェクト | 燃料デブリの95%を取り出し | 〇 | ||

| 89.7.3 | 廃炉プロジェクト | 下部ヘッドの被覆管にクラック発見、デブリ取り出し作業の荷重制限を設定 | 〇 | ||

| 89.7.14~8.8 | 廃炉プロジェクト | バッフル板からボルト取り外し作業(864本中831本を取り外し) | 〇 | ||

| 89.8.10~8.14 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器ホットレグからの燃料デブリ取り出し | 〇 | ||

| 89.8.14 | 廃炉プロジェクト | AGWの蒸発処理水をサイト内に放出開始 | 〇 | ||

| 89.8.26 | 廃炉プロジェクト | 下部ヘッドクラックのカラー写真撮影 | 〇 | ||

| 89.8.28 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内で、切断したバッフル板の切断面研磨作業開始 | 〇 | ||

| 89.9.26~10.27 | 廃炉プロジェクト | 切り出したバッフル板取り出し | 〇 | ||

| 89.9.26~10.29 | 廃炉プロジェクト | コアフォーマー領域からの燃料デブリ取り出し | 〇 | ||

| 89.10.10 | 廃炉プロジェクト | 処理水の蒸発処理装置を設置 | 〇 | ||

| 89.11.7 | 廃炉プロジェクト | デブリが付着していたLCSAのフラッシングとデブリ除去作業 | 〇 | ||

| 89.11.28 | 廃炉プロジェクト | 作業員の計画外被ばく発生、デブリ取り出し作業が10日間中断 | 〇 | ||

| 89.12.16 | 廃炉プロジェクト | 下部ヘッド残留デブリのエアリフト作業と粒子状/粉末状デブリの真空吸引作業終了

午前11:54に、圧力容器内のバルクデブリ取り出し完了 |

〇 | ||

| 89.12.24 | 廃炉プロジェクト | Core Flood Line、圧力容器ホットレグ/コールドレグからのデブリ取り出し終了

圧力容器外デブリの回収完了 |

〇 | 〇 | |

| 90.1.30 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内の最終クリーンアップと検査終了(朝8時) | 〇 | 〇 | |

| 90.1.30~ | VIPプロジェクト(VIP: Vessel Inspection Program、OECD/NEA) | 圧力容器調査プログラム開始、下部ヘッドのサンプリング(約2か月間) | 〇 | ||

| 90.3 | 廃炉プロジェクト | VIP後のクリーンアップ、燃料デブリの建屋内残留量は、全体の<1%と評価 | 〇 | 〇 | |

| 90.4.26 | 廃炉プロジェクト | TMI-2廃炉は、モード2に移行(燃料デブリ取り出しの完了) | 〇 | ||

| 90.4.27 | 廃炉プロジェクト | TMI-2廃炉は、モード3に移行(燃料デブリの構外輸送の完了) | 〇 |

参考文献

[1] The Cleanup of Three Mile Island Unit 2 A Technical History 1979 to 1990, EPRI NP-6931.

[2] R.C. Schmitt, G.J. Quinn, M.J. Tyacke, Historical Summary of the Three Mile Island Unit 2 Core Debris Transportation Campaign, DOE-ID-10400, 1993.

[3]

[3] J. Adams and R. Smith, Lower plenum video data survey, EGG-TMI-7429, July 1987.