2WEL2101B TEM 領域01

更新履歴

| No | 日付 | 分類 | 内容 | 備考 | 記載者 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2022/05/16 | 新規 | 2WEL2101B TEM分析結果(領域01)の登録 | IRID報告書(付録-4)の内容を転記。分析機関での精査を終えていない生データの段階であるため、wordファイルの原本へのリンクを作成するに留めた。 | 原稿作成:鈴木(NFD) wiki転記:池内(JAEA) |

| 2 | 2022/10/07 | 改訂 | 領域01の図(HAADF像、EDS元素マッピング、EDS線分析、EDS点分析、電子線回折)を分析機関での精査後のバージョンに差し替えた(リンク先wordファイルを更新)。 | 原稿作成:鈴木(NFD) wiki転記:池内(JAEA) | |

| 3 | 2023/3/23 | 改訂 | 本文(仮)の追記 | 図面精査:鈴木(NFD) wiki原稿(仮)作成:池内(JAEA) | |

| 4 | 2023/03/29 | 承認 | 分析データへの掲載承認 | 池内(JAEA) |

断面の微細構造及び元素分布

TEM観察用試料の採取箇所及びHAADF-STEM像

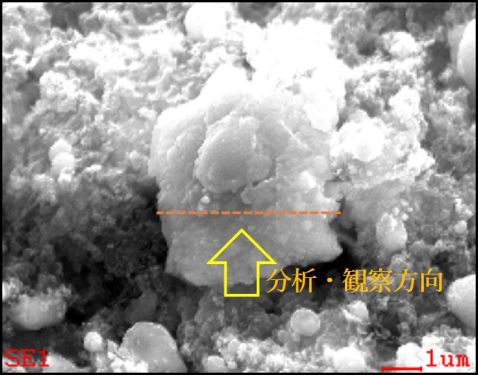

図1に、2WEL2101B着目領域01のTEM観察用試料の採取位置及び観察方向を、SEM画像上に重ねて示す。

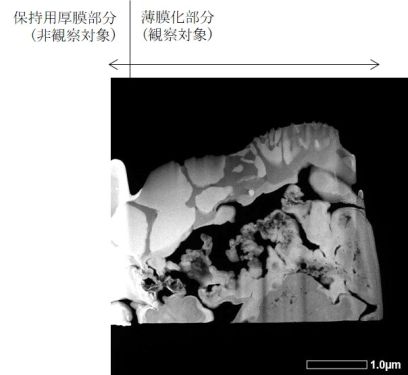

TEM観察用試料断面のミクロ組織のHAADF-STEM像を図2に示す。当該領域に含まれる粒子は、約4 μmの幅を有した不定形粒子であった。断面画像の中央には空隙(黒色の部分)が存在し、空隙を挟んで上側と下側の領域に分かれていた。以後、本分析結果の説明において、それぞれ上部領域と下部領域と呼ぶ。なお、この断面画像の左端には、メッシュ材として用いたCu、FIB加工時のビームとして用いたGa、薄膜保持のための保護材として用いたWが堆積しており(図3のCu、Ga及びWのマップ参照)、上部領域と下部領域の接合部分の状態を明確に読み取ることができなかった。このため、この断面画像のみでは、上部領域と下部領域が別々の粒子として形成され空隙を介して機械的に重なっているだけなのか、上部領域と下部領域を合わせて一つの粒子として解釈するべきなのか、判定には至っていない。

このうち、上部領域はSEM観察結果においてUとZrが検出された領域に対応しており、その内部はHAADF-STEM像上で明るい色を呈する島状の相と、それらの間に存在する暗い色を呈する相に分かれていた。以後、本分析結果の説明において、それぞれ「島状相」と「境界相」と呼ぶ。

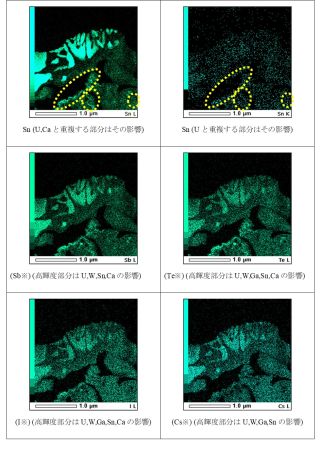

STEM-EDX元素マッピング

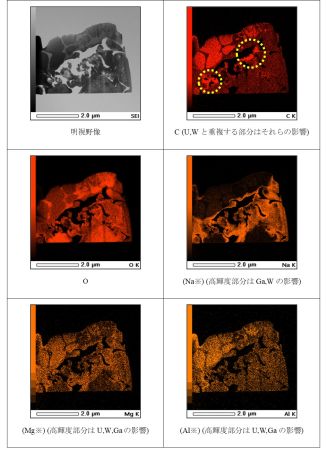

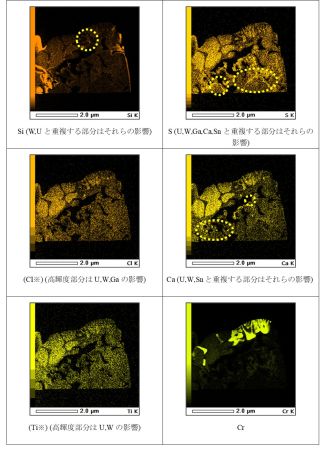

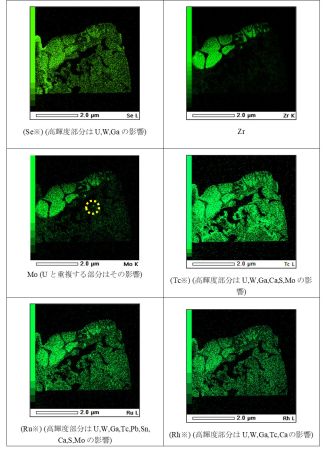

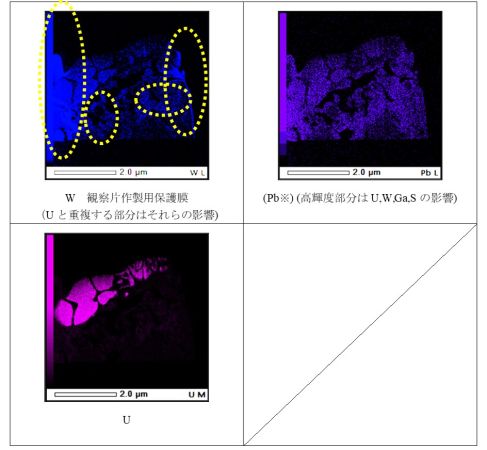

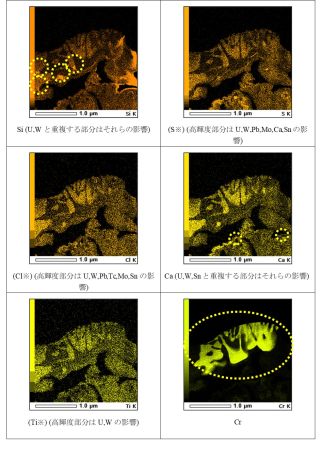

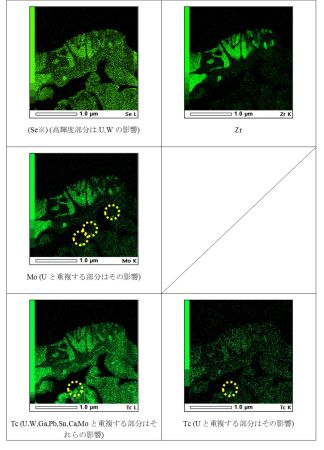

断面のSTEM-EDX面分析により取得した元素マップを、図3(断面全体)及び図4(断面右上の拡大部)に示す。なお、各図には該当する視野の明視野像を付しているが、HAADF-STEM像と明暗が逆になり、上部領域において島状相は暗く、境界相は明るく表示されている。

試料由来として検出された元素の分布には、概ね以下の傾向が認められた。

- 上部領域の島状相では、U及びZrが同位置に検出された。

- 上部領域の境界相の大部分において、Cr濃度の高い箇所とFe濃度の高い箇所が認められた。また、境界相の一部では、Si(点状)、及びNiの濃縮箇所も認められた。

- 下部領域の大部分をFeが占めていたが、その一部においてC、S、Ca、Mn、Zn、Mo、Tc、Sn、Pbが認められた。

- 酸素(O)は、断面全体に分布していた。

- 図3 STEM-EDXマップ(断面全体)

(注)※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。

黄色破線は当該元素が存在する位置を示す。

- 図4 STEM-EDXマップ(断面右側の拡大部)

(注)※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。

黄色破線は当該元素が存在する位置を示す。

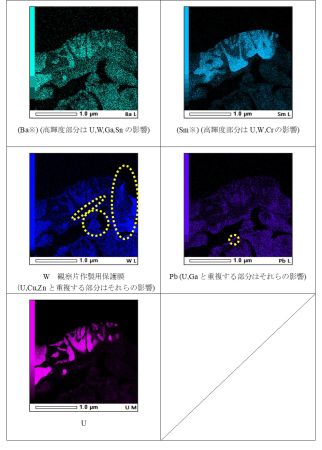

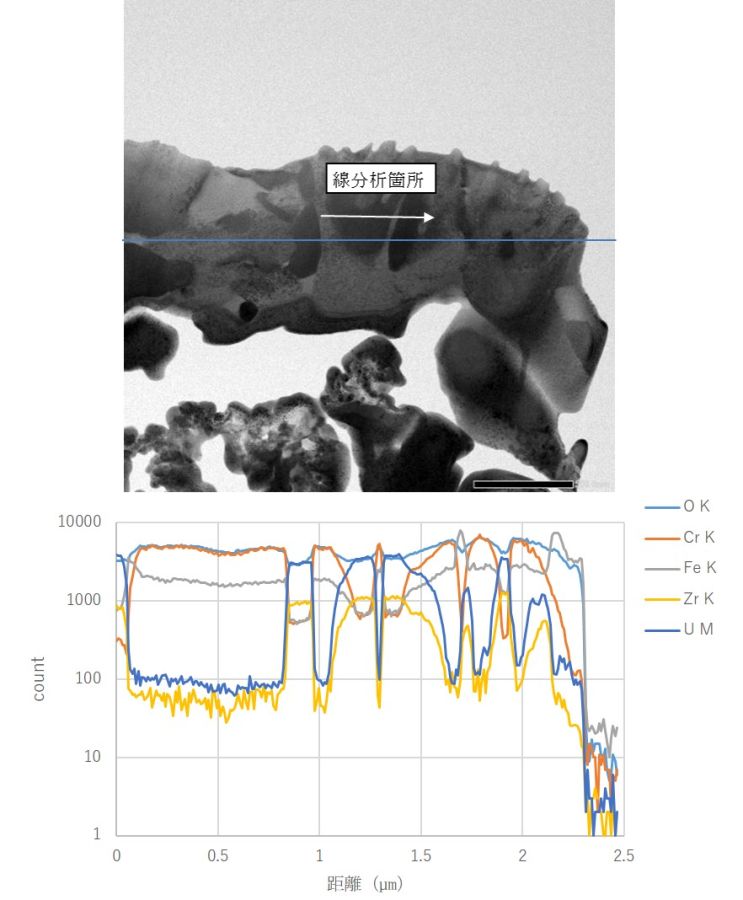

STEM-EDX線分析データ

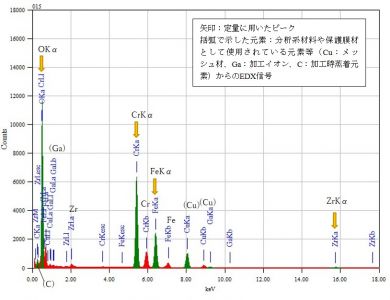

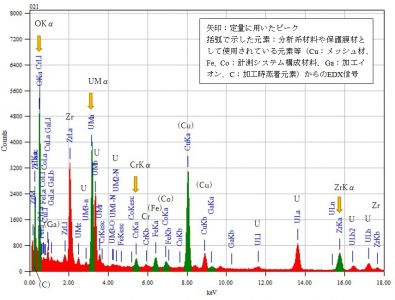

上部領域のうち、島状相と境界相を横切る位置でSTEM-EDXによる線分析を実施した。線分析の位置及び線分析データを図5に示す。

U及びZrのカウント数が増加する位置は、島状相の位置と概ね対応していた。Fe及びCrのカウント数が増加する位置は、概ね境界相の位置に対応していた。また、境界相の一部では、Crのカウント数は増加せず、Feのみが増加する箇所(左端からの距離が約1.7 μm及び約2.2 μmの箇所)が認められた。

- 図5 STEM-EDX線分析データ

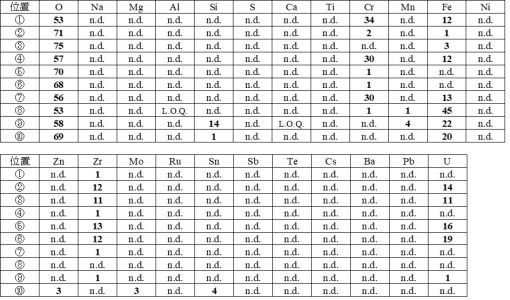

各相組成の半定量分析結果

点分析位置

元素分布の情報をもとに、STEM-EDX点分析の位置として、図6に示す通り計10箇所設定した。上部領域からは、U及びZrを含む島状相から4箇所(位置②③⑤⑥)、境界相のうちCrを多く含む部分から2箇所(位置①④⑦)、境界相のうちFeを多く含む部分から1箇所(位置⑧)、特徴元素としてSiを含む箇所を1箇所(位置⑨)設定した。また、下部領域から、特徴元素としてZnを含む箇所を1箇所(位置⑩)設定した。

- 図6 STEM-EDX点分析位置及び半定量取得データ

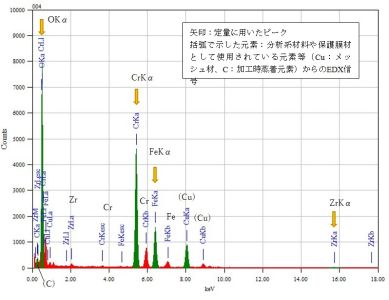

各測定点での同定元素

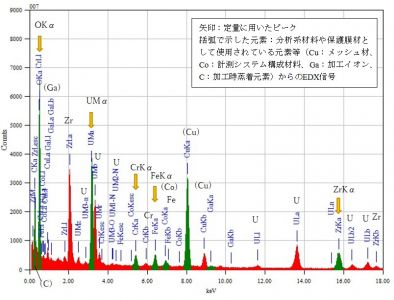

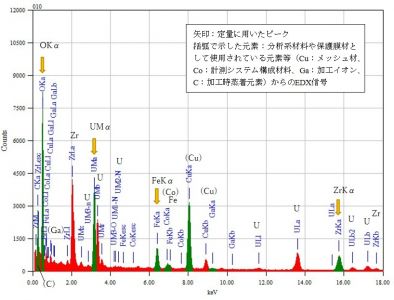

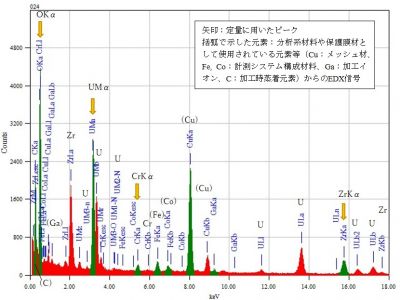

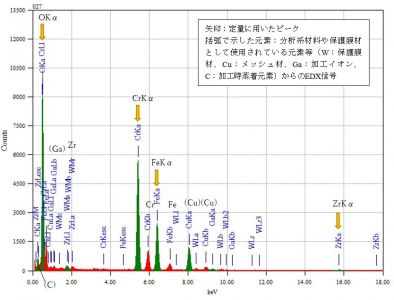

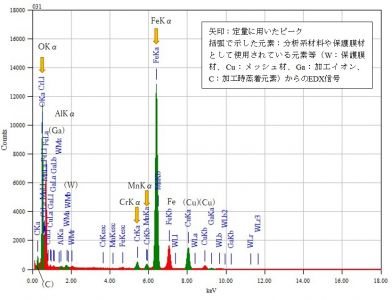

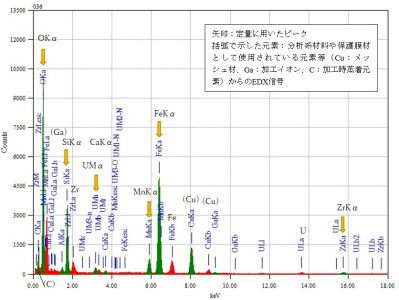

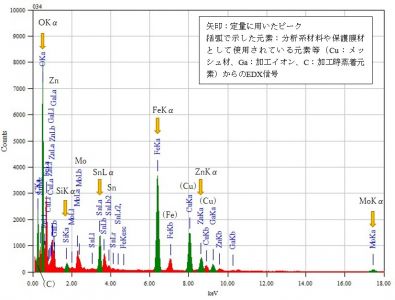

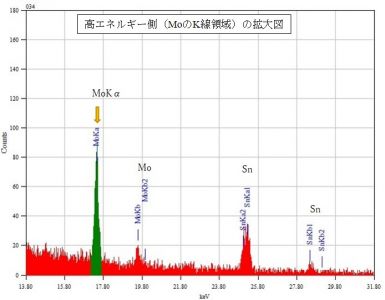

各位置(①~⑩)での点分析で取得したスペクトルを図8に示す。ソフトウェアの解析により出力された一次データを表1に示す。各点分析位置において試料由来のピークとして検出された元素は、以下の通りである。

*位置①では、O、Cr、Fe、及びごく小さい強度のZrのピークが検出された(図8参照)。

*位置②では、O、Cr、Fe、Zr、及びUのピークが検出された(図5.5.3.1-9参照)。このうちCr及びFeについては、隣接相からの影響を含むと考えられる。

*位置③では、O、Cr、Fe、Zr、及びUのピークが検出された(図5.5.3.1-10参照)。このうちCr及びFeについては、隣接相からの影響を含むと考えられる。

*位置④では、O、Cr、Fe、及びごく小さい強度のZrのピークが検出された(図5.5.3.1-11参照)。

*位置⑤では、O、Cr、Zr、及びUのピークが検出された(図5.5.3.1-12参照)。

*位置⑥では、O、Cr、Zr、及びUのピークが検出された(図5.5.3.1-13参照)。

*位置⑦では、O、Cr、Fe、及びごく小さい強度のZrのピークが検出された(図5.5.3.1-14参照)。

*位置⑧では、O、Cr、Mn、及びFeごく小さい強度のZrのピークが検出された。Alのピークもわずかな強度で認められた(図5.5.3.1-15参照)。

*位置⑨では、O、Si、Mn、Fe、U、及びZrのピークが検出された。Caのピークもわずかな強度で認められた(図5.5.3.1-16参照)。このうちFe、U、及びZrについては、隣接相からの影響を含むと考えられる。

*位置⑩では、O、Si、Fe、Zn、Mo、及びSnのピークが検出された(図5.5.3.1-17参照)。

- 図7~16 STEM-EDX点分析スペクトル

各測定点での半定量分析結果

半定量取得データから、試料由来のピークとして同定された元素の合計を100 at%として再計算した結果を半定量分析結果として、点分析位置とともに以下に示す。

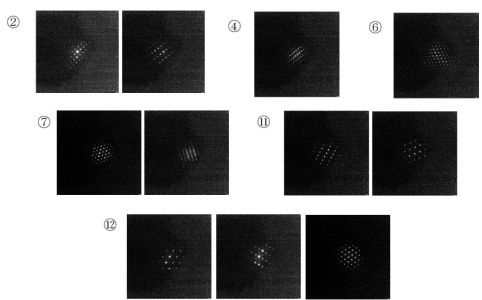

TEM回折図形の取得と構造解析及び主要化学組成の推定結果

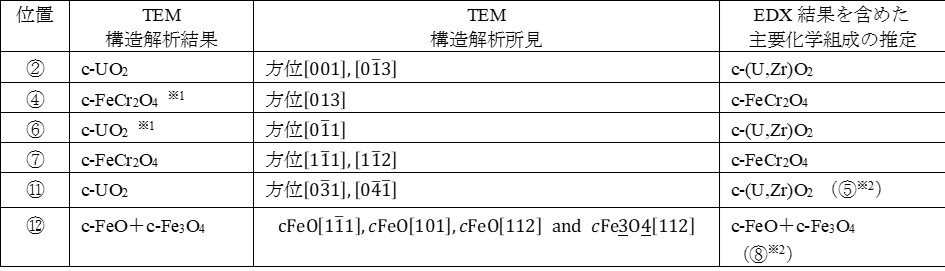

電子線回折の測定位置、各位置で取得した回折図形、及び結晶構造の同定結果を図17に示す。さらに、同位置または近傍のEDX点分析での半定量分析結果を参照しつつ、結晶構造を含めた主要化学組成を推定した結果を同図に示す。

島状相上の位置②、⑥、及び⑪では、構造解析の結果c-UO2のパターンと一致しており、同位置または近傍(位置⑤)のEDX点分析においてUと同程度の濃度でZrが含まれていたことから、当該箇所はc-(U,Zr)O2と推定された。

境界相上の位置④、及び⑦では、構造解析の結果c-FeCr2O4のパターンと一致しており、同位置でのEDX点分析におけるCr/Fe原子比(約2~3)とも整合していることから、当該箇所はc-FeCr2O4と推定された。

Fe濃度の高い箇所である位置⑫では、構造解析の結果c-FeOとc-Fe3O4が混合したパターンと一致した。近傍(位置⑧)のEDX点分析では主要元素としてO及びFeが認められたことから、当該箇所はc-FeO + c-Fe3O4と推定された。

- 図17 TEM回折図形及び主要化学組成の推定結果

- TEM構造解析結果及び主要化学組成の推定結果

2WEL2101B領域01は、空隙を挟んで上部領域と下部領域に大別された。上部領域では、UとZrを主に含む相とFeやCrを主に含む相が複雑に混在していた。UとZrを主に含む相は3箇所の同定を行い、いずれもc-(U,Zr)O2相と同定した。FeやCrを主に含む相は3箇所の同定を行い、そのうち2箇所(Cr濃度の高い箇所)はc-FeCr2O4、もう1箇所(Crをほとんど含まず、Fe濃度の高い箇所)はc-FeOとc-Fe3O4の混合相であった。また、FeやCrを主に含む相のごく一部でSiやNiが含まれる箇所も存在した。

上部領域の形成との関連は不明であるが、下部領域にはFeが広く分布しており、その一部にC、S、Ca、Mn、Zn、Mo、Tc、Sn、Pbが認められた。