Quick Look計画の概要

炉心上部を調査したQuick Look計画については、参考文献[1]に概要がまとめられている。制御棒駆動機構(Control Rod Drive Mechanism: CRDM)の取り外しとアクセスルート確保に向けた検討事項がとりまとめられ、さらに、プローブの挿入作業、データ採集、カメラ画像の取得の過程が示されている。Quick Lookにより、2つの重要事象が明らかになったとされている。(a) 上部プレナム内部の構造物には大きな歪みや溶融などの損傷が見られない。(b) 炉心上部に空洞が存在し、その下にルースデブリが堆積している。

炉心上部の形状

Quick Look計画では当初、原子炉圧力容器の上部にある、制御棒案内管(Control Rod Guide Tube: CRGT)、上部格子、燃料集合体の上部(端栓など)、さらに、上部端栓が破損していた場合には、炉心部の調査を目的としていた。これは、事故直後には、燃料集合体の形状はほぼ維持されているという推定が主流だったためである。

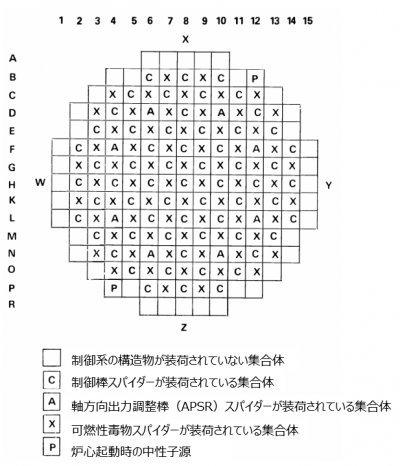

調査では、上部ヘッドのリードスクリューホールを通じて、上部プレナム内に放射線耐性のCCTVを挿入した。図1に上部プレナム内の構造物の概略を示す[1]。シリンダー形状の構造の外壁の内部に、制御棒や出力調整棒の案内管が、燃料集合体ごとに設置されている。下の方で、上部格子や支持リングと接続している。図2に取り外したCRDMの模式図を示す[1]。筒状の圧力容器内に制御棒を吊り下げ回転させるメカニズムが装荷されていることがわかる。図3には、TMI-2で使用されていた燃料集合体の模式図を示す[2]。15x15の燃料集合体内に、燃料棒(ジルカロイ被覆管)、および、制御棒案内管と計装管(ジルカロイ-4製)が配置されている。燃料棒の軸方向には、数か所でスペーサーグリッド(インコネル製)が配置され、上端と下端は、ステンレス製の金具で束ねられている。上端下端金具内にはインコネル製のスプリングが装着されている。さらに、各燃料集合体内には、可燃性毒物棒スパイダー、制御棒スパイダー、軸方向出力平坦化棒スパイダー(Ax1al Power Shaping Rod:APSR)の3タイプのスパイダーのうちひとつが燃料集合体内の案内管を通じて上部から挿入される構造になっている(図4)[2]。外周部の2体の集合体では、オリフィスタイプのスパイダーが挿入される構造になっている。図5には、それぞれの燃料集合体中にどのタイプのスパイダーが装荷されていたかを、炉心上部からの見取り図として示す[1]。炉心最外周の燃料集合体にはスパイダーが装荷されていない。3タイプのスパイダーが均質に装荷されていることが確認できる。

-

図1 上部プレナム内構造物の概要 [1]

-

図2 CRDM [1]

-

図3 燃料集合体 [1]

-

図4(a) 可燃性毒物棒スパイダー [2]

-

図4(b) 制御棒スパイダー [2]

-

図4(c) 軸方向出力調整棒スパイダー [2]

-

図4(d) オリフィススパイダー [2]

.

調査の概要

Quick Look調査では、CRDM中のリードスクリュー(図2)を取り外し放射線耐性ビデオカメラを吊り降ろすことで、圧力容器上部ヘッド内の制御棒案内管などの構造物、その下の上部格子、さらに燃料集合体上部の様子を観察することが目的とされた。さらに、燃料集合体の破損が大きかったり、上部端栓が損傷していたりした場合には、カメラを炉心部に吊り降ろして炉心上部の破損状態を調査することが目的とされた。Quick Look調査では、4つのキーミッションがあった(詳細後述)。

- 安全性評価、許認可

- 冷却水系(RCS: Reactor Coolant System)の水位低下

- リードスクリューの切断、取り外し

- 圧力容器内のビデオ撮影

Quick Look調査は、3回に分けて行われた[1]。

Quick Look I (1982, Jul. 21~)

図5に示すH8集合体(炉心中央)のリードスクリューをとりはずし、H8集合体部位の真上からCCTVを挿入、ルースデブリベッドにぶつかるまで吊り降ろされた。ルースデブリベッドにぶつかるまで、本来燃料集合体があった位置に何も観察できなかった。CCTVをいったん吊り上げて上部格子周辺を炉心側から観察、さらに再度吊り降ろしてルースデブリベッドの直上で360°周辺を観察した。H8位置の上部格子には付着物がほとんどなく、上部格子に顕著な損傷が見られないこと、上部空洞部分では、H8集合体だけでなく、その周辺の集合体も存在していないことが確認された。ただし、照明の光量不足で、それより広い範囲は観察できなかった。

Quick Look II (1982, Aug. 6~)

B8集合体(炉心外周)とE9集合体(炉心中間)のリードスクリューを取り外し、H8集合体部位には補助照明を挿入してから、CCTVが吊り降ろされた。CCTVは、まず、炉心周辺部のB8集合体部位から挿入された。炉心周辺部ではスパイダーが残留していることが確認された。カメラのライトが破損したため取り換えを行った後に、再度可燃性毒物集合体の位置に吊り下げ、その残留が確認された。B8位置では燃料集合体がかなり本来形状を維持し、CCTVを空洞の内部まで挿入できなかったため、E9集合体部位からCCTVが再度挿入された。炉心中間部部では、ルースデブリベッドの上に何も存在しておらず、上部空洞の底部にはルースデブリベッドが広範囲に広がっていることが確認された。また、破損した燃料集合体部材が識別可能な状態でルースデブリベッドの上に堆積していた。上部格子を下から観察し、E9周辺の4個の燃料集合が、ほとんど残留していないことが確認された。

Quick Look III (1982, Aug. 12~)

E9集合体(炉心中間)位置からCCTVが再挿入された。CRGTの内側も観測された。さらに、SS製の棒を用いて、H8とE9部位のルースデブリをつつく探針調査が実施された。その結果、約30cm内部に侵入できた。あわせて、上部空洞のパノラマ撮影が行われた。

調査の方法

Quick Look調査、および、圧力容器ヘッドの取り外し作業に係る、(1)臨界評価、(2)崩壊熱の除去体系の解析、(3)RCS系ガスの放出解析、(4)安全性評価、が行われた[1]。

臨界評価

臨界評価では、現場作業(探査プローブが圧力容器の開口部を貫通、圧力容器ヘッドの取り外し)中の未臨界度の維持に影響する可能性のある、RCS系内部での仮想事象を抽出し、それに対応した減速材、反射材、燃料の配置を仮定して解析が行われた[6]。具体的な作業としては、以下の4ケースが検討された・

- 軸方向出力調整棒の挿入(参考:APSR挿入試験)

- CRDMの取り外し

- 圧力ヘッド内部の調査、調査プローブやサンプリング装置の上部ヘッド貫通部を通じた挿入

- 上部ヘッドの取り外し(参考: 上部ヘッド取り外し)

これらの作業において、燃料体系のいかなるクレジット状況を考慮しても、また、仮想的な燃料取り扱い時の妨害事象や物理的体系の変化を考慮しても、十分に安全にシャットダウンできる状況にあること、特に、以下の4項目が重要であるとされた。

- TMI-2の現状を仮定した体系での反応度評価

- 本来の炉心領域以外への燃料堆積によって引き起こされる可能性のある反応度評価

- 検討されている作業中に発生する可能性のある種々の妨害事象により引き起こされる可能性のある反応度評価

- すべての反応度に関する仮想体系において、3500ppmのホウ酸水を注入することによるサブクリティカリティマージンの評価

崩壊熱の除去体系の解析

炉心の熱的環境と、RCS冷却水の一部排水による熱的条件の変化を評価。

TMI-2の運転マニュアルに準拠(自然冷却)、冷却水温度が華氏170℃以下(摂氏77℃)、沸騰まで十分のマージンがあること

2つの課題について解析:

-炉心冷却水(RCS)の水位低下が冷却システムに与える影響

-炉心水水位の低下による水温変化

解析の第一段階として、現状破損炉心での除熱体系の評価。RCSの水位がプレナムカバーの上にあるとして実施。(322’-6’’高さ)

解析結果:

1. 除熱体系が変わることで、冷却水ループを通じて水の若干の移行が起こる

2. 水位低下により、若干の水温上昇発生、平衡状態が変化

3. 水温上昇の程度はヒートシンク(圧力容器)側の温度に依存

4. 水温上昇は一日あたり華氏5℃以内(1982年夏の気温での圧力容器温度華氏100℃の条件)

5. 現状システムにより、追加の熱除去が可能(RCSへの水の再供給など)

ガス成分の放出解析

RCSの排気前に、H2とKr-85の残留量、希釈量を評価(まず、格納容器に排出、それから環境に)

3つの仮定:(a)RCS系の冷却水中に溶融およびフリー気体で存在するKr-85すべては1時間で放出される。(b)Kr-85は格納容器の換気フロー100,000cfm(cubic feet per minute, 28.3L/分)で希釈する。(c)格納容器内での希釈の効果は無視する。RCS系の残留全Kr-85量は30Ciと評価。

規制ガイド1.109に基づいて評価すると、希釈放出すれば、最も近い民家でも線量増加は許容範囲におさまる(2.1 x 10(-1) μSv、全身被ばく線量として)。

Quick Look時のKr-85放出は、これを大きく下回る。

RCS系の残留ガスを100%-H2と仮定して、25倍希釈すれば格納容器内に放出可能と評価

放出する場所は、作業スペースから離れた場所

リードスクリュー回収と切り出し作業中は、RCSは大気圧に減圧。冷却水の表面は、4inch2(26cm2)断面のCRDM案内管から侵入する大気に曝される。

そこを通じたH2リークは0.03scfm(standard cubic feet per minute)=0.85L/minで十分に小さい

CCTVカメラ挿入時の安全性評価

[7]

-放射性物質の格納容器への放出の可能性

-同、環境への放出の可能性

-燃料の揺れの可能性にともなう反応度の影響

-RCS系の水位低下による、崩壊熱除去の能力

-ホウ素濃度の不注意による低下

-RCS系から格納容器へのガス放出

-作業員の被ばく

-冷却水系の圧力バウンダリ破損によるRCS系の水質変化

リードスクリューと支持管サンプルの分析

Quick Look調査の一環として、制御棒駆動用のリードスクリューとその支持管を一部切り出し、その付着物について詳細な分析が行われた[3,4,5]。その詳細は別項目にまとめた。

参考文献

[1] Quick look inspection: Report on the insertion of a camera into the TMI-2 reactor vessel through a leadscrew opening, GEND-030, vol.1, 1983.

[2] S.M. Jensen, D.W. Akers, R.W. Garner, G.S. Roybal, Examination of the TMI-2 core distinct components, GEND-INF-082, 1987.

[3] K. Vinjamuri, D.W. Akers, R.R. Hobbins, PRELIMINARY REPORT: EXAMINATION OF H8 AND B8 LEADSCREWS FROM THREE MILE ISLAND UNIT 2 (TMI-2), EGG-TMI-6685,1985.

[4] K. Vinjamuri, D.W. Akers, R.R. Hobbins, EXAMINATION OF H8 AND B8 LEADSCREWS FROM THREE MILE ISLAND UNIT 2 (TMI-2), GEND-INF-052,1985.

[5] M.P. Failey, V. Pasupathi, M.P. Landow, M.J. Stenhouse, J. Ogden, R.S. Denning, Examination of the Leadscrew Support Tube from Three Mile Island Reactor Unit 2, GEND-INF-067, 1986.

[6] J.R. Worsham III et al., The Babcock and Wilcox report: Methods and Procedures of Analysis for TMI-2 Criticality Calculations to Support Recovery Activities Through Head Removal, BAW-1738, 1982.

[7] Safety Evaluation for Insertion of a Camera into the Reactor Vessel Through a Leadscrew Opening, rev.2, 1982, GPU Nuclear letter 4400-82-L-0110, 1982

![図1 上部プレナム内構造物の概要 [1]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/e/eb/QuickLook_37.png/450px-QuickLook_37.png)

![図2 CRDM [1]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/8/88/QuickLook_38.png/348px-QuickLook_38.png)

![図3 燃料集合体 [1]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/a/a3/%E5%88%86%E6%9E%90_1.png/250px-%E5%88%86%E6%9E%90_1.png)

![図4(a) 可燃性毒物棒スパイダー [2]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/b/bb/QuickLook_42.png/228px-QuickLook_42.png)

![図4(b) 制御棒スパイダー [2]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/d/db/QuickLook_43.png/246px-QuickLook_43.png)

![図4(c) 軸方向出力調整棒スパイダー [2]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/a/ac/QuickLook_44.png/232px-QuickLook_44.png)

![図4(d) オリフィススパイダー [2]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/b/b8/QuickLook_41.png/306px-QuickLook_41.png)