炉心下部構造物(LCSA)の切断解体

1987年年報

LCSA解体と下部プレナムからのデブリ取り出し 炉心部でのデブリ掘削作業により、LCSAの5層構造のプレート間にかなりのデブリが堆積していた。 当初は、アークプラズマでの切断回数が約2000回と予想された。これだけの回数では、LCSAの強度に影響する可能性が懸念された。 そこで、代替案として、ボーリング装置を併用した改良案が検討された(#プラズマアークでの直線切断と、ボーリング装置での円形切断の組合せ)。 5層構造のLCSAは、一枚ずつ解体される計画となった。 下部プレナム堆積デブリの物量予測が行われ、真空吸引可能な11トン、瓦礫状だが真空吸引不可なサイズが9トン、大きな瓦礫状が5トン、と推定された。また、炉心部からの移行が約500kgと推定された。 これらに基づきPick-and-place方式と真空吸引方式が併用されることとなった。また、比較的大きな粒子デブリをまきあげるための、エアリフトが導入された。 下部プレナムからのデブリ回収は、新たなツールを投入して、1988年から開始されることとなった。

1988年年報

LCSAの解体

LCSA解体準備

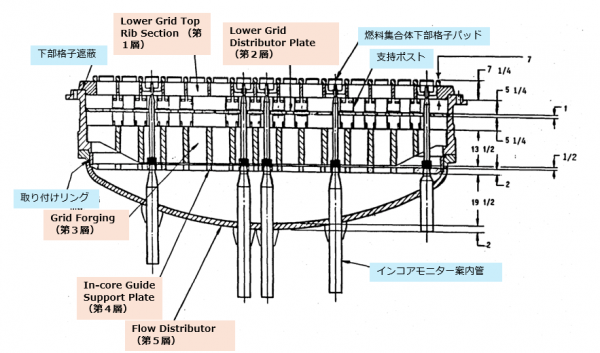

- LCSA解体作業は、1988年1月から12月まで継続した。図43に、LCSAの5層構造を示す[9]。下部プレナムに堆積しているデブリにアクセスするために、これら5層が1層ずつ解体撤去された。解体には、アークプラズマ装置とコアボーリング装置が用いられたが、炉心周辺部のLCSAは、これらの装置が届かないために、円環状に残留した(詳細は後述)。5層構造は、上から

- Lower Grid Top Rib Section: 燃料集合体下部端栓を固定する

- Lower Grid Distributor Plate: 下部端栓から、燃料集合体内に均質に冷却水を流入させる

- Grid Forging: 上部の第1、第2層と下部の第3、第4層を保持し支える、ポストやインコアモニター案内管などを支える(#最も分厚い構造物)

- In-core Guide Support Plate: インコアモニターの案内管を固定する

- Flow Distributor: 冷却水を流入する

- 初期案では、ACESを使って、LCSA中央に116cm角の開口部を形成し、下部プレナムデブリにアクセスする計画であった。しかし、ビデオ調査により、LCSAに大きな損傷はないが、層構造の間、および、軸方向にあいているホール、等に、デブリや破砕された燃料棒等が堆積していることが明らかになった。このため、より大きな開口部を形成する必要があることが明らかになった。

- そこで、CBMによる円柱状の切断と、ACESでの軸方向の切断を組合せ、より広い範囲のでLCSAを切断・撤去することに計画変更された[9]。

- LCSA解体のため、燃料取り出し作業がいったん中断され、CBMが作業プラットフォームに再度設置された。

- 1987年に、CBMによるLCSA切断模擬試験が行われた。その結果、上から3層までボーリングすると、ボーリング操作1回ごとに約85Lの金属チップが発生することが明らかになった。それを下部プレナムに落とす開口を設けておくことが確認された。

- 作業安全性評価や作業員の被ばく予測が行われた。切断されるLCSAピースは大型で高線量のため、圧力容器から貯蔵庫までの移送作業中の被ばくがもっとも重要であることが示された。移動操作は、原則遠隔で行われるが、ポーラークレーンが故障した場合に作業員が現場修理に向かう想定で、被ばく評価が行われた。これにより、現場に向かうための最適ルートが整備された。

- 切断されたLCSAの貯蔵には、Core Flood Tank-Aを改良して用いられることとなった。選定の大きな理由は、燃料取り出し作業場所と離れていること、水没させてLCSAを遮蔽できること、であった。

- CBMとACESの適切な組み合わせ方法が検討された。まず、CBMで、縦方向の構造物(支持ポスト、インコアモニター案内管)を掘削・切断し、次に、ACESにより、プレートを1層ごとに、水平方向に切断して分割することとなあった。

CBMでの掘削作業、第1フェーズ(1月)

- インコアモニター案内管52本を、第2相の上まで掘削し、第2層の上に堆積していたデブリを下部プレナムに落とした。#この時点で、CBMのドリルジョイントの不具合発生し、交換作業が課題となった。

- 掘削チップやデブリを下部プレナムに落とすルートをLCSA周辺部に形成(Junkmillビットを利用して、第4層まで貫通)

CBMでの掘削作業、第2フェーズ(2月)

- 周辺部に残留していた15本のインコアモニター案内管の掘削(第3層の上まで)

- 15本の内、R7位置の1本は、周囲に堆積していた溶融凝固デブリに妨害されて掘削できず。これを除去した後に貫通に成功

- 15本の内、13本では、さらに第4層まで貫通

- インコアモニター案内管の掘削孔の上には、はめ殺しナット取り付け

#CBMでの貫通作業での課題は、最初にクリーンな掘削表面を露出させることであった。

LCSAポストの掘削(3~4月)

- 第3層に、48本の支持ポストが取り付けられていた。その掘削準備のため、CBMをいったん取り外し、ミニエアリフトを設置して、粒子状デブリの除去作業を実施、約160kgのデブリがFuel収納缶に回収された。

- CBMを再度取り付けて、支持ポストの掘削作業開始、中央の32か所のポストをまず掘削、つづいて周辺部のポストを掘削

- 掘削作業中にLCSA中央部がたわむのを防止するため、ブロックを3個投入

- CBMで、第1層を13個のピースに分割後、CBMを撤去してビデオ調査

#CBMのガイドプレートが作業後に高線量になっており、一時撤去・貯蔵作業の課題となった。

#ブラインドでの位置決めは困難であり、以降は、近くにビデオを設置して掘削開始の位置決めを行うことになった。

第1層の撤去(4月)

- 切断した第1層13枚を、Core Flood Tankに移送、貯蔵

- Tankの上部を受け入れ用に切断、開口

- 13枚の形状は、H型4枚、三角8枚、大型(1.5m角)1枚

- 撤去前に、ビデオ観察と線量測定、フラッシング

第2層の切断、第1層周辺部のトリミング(5~6月)

- LCSAの上に、遠隔自動制御のブリッジとトロリーを設置し、ACESの位置決め

- トーチのオンオフ制御にトラブル、チップの寿命も安定せず、いったんACESを撤去し、再調整

- ACESの再調整中に、LCSAの隙間に堆積しているデブリを、Pick-and-Placeで回収、Fuel収納缶3体分。

- 併行して、UCSAのバッフル板取付ボルトの予備的な撤去作業実施、打撃レンチ使用

- ACESを再度投入し、第1層の炉心周辺部の残留部のトリミングを実施

- 一方で、モックアップ装置を使って、模擬LCSAや模擬下部ヘッドデブリを装荷、炉心下部からのデブリ回収作業のトレーニング開始

第2層の切断・回収(7~8月)

- トリミングされたLCSAピース(18cm厚さ、数cm角)をFuel収納缶に回収

- ACESを再投入し、第2層の切断再開、85回の切断作業により、炉心中央部分を4枚のπ型に切り出し

- 切断されたピースは、ブラシ掛け、フラッシング後に、Core Flood Tankに移送

- ACESとX-Yブリッジをいったん撤去

第3層の切断・回収(9~11月)

- Grid Forging内に詰まっていたデブリを、Vise Grip Plierとエアリフトを使って除去、デブリ回収容器(デブリ用ごみ箱と呼称)とデブリバケツにいったん回収

- ACESを再投入し、インコアモニター案内管33個を切断し、Fuel収納缶へ回収。さらに、19個のポストを切断し、Fuel収納缶へ回収

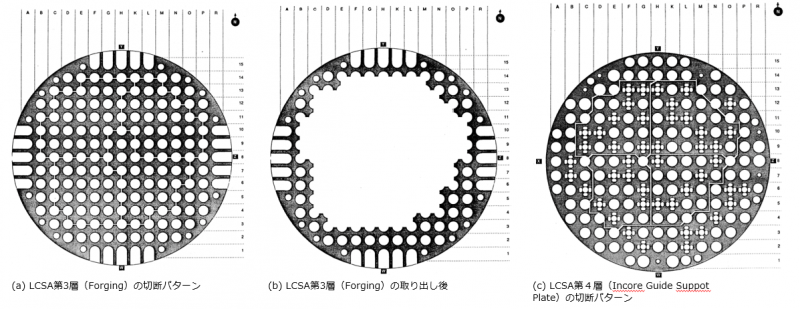

- さらに、38+21か所で、Forgingを予備的に切断(図44(a)(b)に、Forgingの切断パターンを示す。中央部分が4分割されていることがわかる[9])

- また、34個のインコアモニター案内管、28個のポストの切断を終了、Fuel収納缶に回収

- 4体の切断されたForgingごとに、吊り上げ用のクランプを3個ずつ取り付け、インコアモニター貫通部に崩落しないように注意しつつ取り出し(図45[71])

- 取り出し前に、ブラシとフラッシングで付着デブリ除去

第4層の切断・回収、マップ作成(11~12月)

- ミニエアリフトで、表面mの堆積デブリを回収、第4層の表面のクリーニング実施、Fuel収納缶2個使用

- 真空吸引システムにより、第4層と第5層の間に堆積していたデブリを回収、Knockout収納缶の有効利用を兼ねていた。#しかし、Knockout収納缶のつまりが何度も発生し、回収量は68kgにとどまった

- 油圧式のソーで、インコアモニター案内管のスタッド(第3層から第4層にとりつけ)を切断

- フリーになった案内管をFuel収納缶に回収

- ACESでの第4層切断作業を並ACES

- 炉心南東部での溶融凝固デブリをウォータージェットで破砕除去

- LCSA残留状態のビデオ調査、3Dマップ作成

- 第4層の解体・取り出し用の油圧回転ブラシを投入

- ACESを再投入、中央部を4枚に切り分け、Core Flood Tankに移送(図44(c)に、第4層の切断パターンを示す[9])

#これらの作業により、1988年末までに、218体の収納缶が満載となった。回収重量は94.575kgであり、予想されるデブリ総重量134.675kgの約70%が回収された。