「炉心下部構造物(LCSA)の切断解体」の版間の差分

Kurata Masaki (トーク | 投稿記録) |

Kurata Masaki (トーク | 投稿記録) |

||

| 16行目: | 16行目: | ||

<big><span style="color:blue">'''参考:Quick Look調査'''</span></big> | <big><span style="color:blue">'''参考:Quick Look調査'''</span></big> | ||

<big><span style="color:blue">''' | <big><span style="color:blue">'''参考:[[下部プレナム調査]]'''</span></big> | ||

<big><span style="color:blue">''' | <big><span style="color:blue">'''参考:[[コアボーリング調査と溶融凝固層の破砕]]'''</span></big> | ||

<big><span style="color:blue">'''参考:切り株燃料集合体の回収'''</span></big> | <big><span style="color:blue">'''参考:切り株燃料集合体の回収'''</span></big> | ||

2025年8月22日 (金) 13:21時点における版

1984年5月に、原子炉圧力容器内からの燃料・炉心デブリ取り出し工法が決定された(燃料移送Canalは水没させず、RPV上のプラットフォームからの長尺ツールによるマニュアル作業)[1」。ここでは、それ以降に具体的な検討が進められた炉心下部構造物(LCSA: Lower Core Support Assembly)の解体撤去工法、整備されたツール、解体手順などについてまとめる。

LCSAの状態調査とLCSA切断解体工法の検討

LCSAの状態調査

1984年5月時点では、まだ、圧力容器ヘッドや上部プレナム構造物は撤去されていなかった。一方で、Quick Look調査により、炉心上部の燃料集合体が崩落し、粒子状や瓦礫状のデブリや破損燃料棒からなるルースなデブリベッドが形成されていることが明らかになっていた[2]。

1984年10月に、デブリベッドの探針調査が行われた。デブリベッドの厚さは1m弱で、その下にはハードストップがあり、デブリの溶融凝固層があると推定された[1]。さらに、1985年2月に、下部プレナム周辺領域のビデオ調査が行われ、溶融したデブリの一部が下部プレナムに移行して凝固していることが明らかになった[3]。また、LCSAの5層構造物について、周辺部では大きな損傷は観測されなかった。一方で、炉心内に装荷されていたインコアモニターの損傷状態の調査が遠隔での信号確認で行われ、熱電対が炉心の広い範囲で損傷していることが確認された[4]。これらのことから、デブリは炉心中央下部を破って下部プレナムに移行した可能性が高いと推定された[5]。さらに、デブリ取り出し方法の検討に向けて、下部プレナムデブリの破砕性や強度が分析された[6]。

1986年7月に、炉心部のボーリング調査が行われ、さらにボーリング開口部のうち3か所から小型ビデオカメラが挿入されて、LCSA内部(主に、上部の第1~3層)や下部プレナム中央部の状態が観測された[7]。ボーリング調査が行われるまでは、炉心中央下部で溶融デブリがクラスト層を破って下部プレナムに移行したと推定されていたが、その痕跡は観察されなかった。そこで、デブリは炉心周辺部のクラスト層を破り、燃料集合体を経由して、あるいは炉心上部構造物(UCSA: Upper Core Support Assembly)のバッフル板を突き破り、その外側のコアフォーマ領域を通過して、下部プレナムに移行したと推定された。LCSA中央部の水平プレート上にはほとんどデブリが堆積しておらず、垂直方向の支持ポスト内にデブリが侵入していた。また、LCSAの周辺部に約2~3トンのデブリが堆積していると推定された。下部プレナムに堆積しているデブリは機械的に破砕可能と判定された。

図1に、これらの調査からとりまとめられた、圧力容器内部の様子(ボーリング調査の直前、1986年7月時点)を示す[8]。この時点では、圧力容器ヘッドと上部プレナム構造物は撤去され、また、炉心上部にあったルースデブリベッドがほぼ回収されている。炉心周辺部には燃料集合体が残留し、炉心中央にはハードストップが存在し、その下には溶融凝固層と切り株燃料集合体が存在していると推定された。圧力容器の下部には下部プレナムデブリが堆積しているが、LCSAはほとんど損傷していないと推定された。

コアボーリング調査後に、コアボーリング装置の先端ビットを硬い固体状のものに交換して、溶融凝固層の破砕作業が行われた(スイスチーズ化)[9]。その前に、打撃チゼル等を用いてハードストップを破砕する試みがなされたが、うまくいかなかった。1985年10月から、破砕されたデブリは、様々な長尺ツール(スペードバケツ、デブリディガー、など)、あるいは、このころから、真空吸引システムの代わりに投入されたエアリフトで回収された。溶融凝固層の回収後に、切り株状に残留した燃料集合体と炉心周辺に残留していた燃料集合体の回収が行われた[10]。燃料集合体プラーという爪をもったツールで下部端栓をひっかけて吊り上げ、下部格子から引き抜く作業が行われた。溶融凝固層と燃料集合体の取り出し進捗と並行して、圧力容器内のビデオ調査が行われた。1987年2月の調査では、炉心南東側のバッフル板に開口部があることが発見され、その奥のコアフォーマ領域にデブリが侵入し堆積していることが明らかになった(図2)[11]。また、炉心部での燃料・炉心デブリ回収作業中に崩落したデブリ粒子や破砕燃料棒がLCSA内に移行し堆積していることが確認された。

参考:Quick Look調査

参考:下部プレナム調査

参考:切り株燃料集合体の回収

参考:デブリ回収ツール

LCSAの切断解体工法の検討経緯

1984年6月に、LCSA解体撤去の検討タスクフォースが設置された[11]。当初は、デブリベッドが炉心の下部まで形成され、LCSA部分にルースデブリが崩落していると推定された。ルースデブリの回収法として、水中での真空吸引方式あるいはフラッシングが検討された。LCSA解体については、フローホールなどの既設の開口部を利用して堆積デブリを除去・回収しながら、1層1層切断していく工法が検討された。切断方法としては、すでに、St. Lucie原発で熱遮蔽体の切断実績のあるLプラズマアーク法が第一案となった。

図3に、LCSA構造物の模式図を示す[8]。LCSAは、水平な5層構造(SS製、鋳造物)とそれを貫通する縦方向の構造物(支持ポスト、インコア案内管)で形成されている。また、冷却水のフローホールが数多く存在している。

- 第1層(Lower Grid Top Rib Section): その上部に燃料集合体を固定する支持格子パッドが取り付けられており、厚い部分で177.8mmの枡形形状のプレートとなっている。

- 第2層(Lower Grid Distribution Plate): 燃料集合体の下で、フローホールを通じて冷却水の流れを均質化する役割を持っている。25.4mm厚のSS製プレートにフローホールが形成されている。

- 第3層(Grid Forging): 燃料集合体の重量を支持する最も分厚い鋳造構造物であり、中央部分で342.9mmの厚さがあり、炉心周辺部では逆円錐状になっている。フローホールが形成されている。また、第1,2層を支持する支持ポストが溶接されている。

- 第4層(In-core Guide Support Plate): 第3層のフローホールの下で、インコア案内管をボルトナットで取り付け、支持する役割を担っている。厚さ50.8mmのSS製プレートである。第4層の上で、インコア案内管の外径が細くなり、第1~3層のフローホール内に挿入されている。

- 第5層(Flow Distributor): 炉心部に冷却水を供給する構造物であり、この層だけは半球状(楕円形状)の構造物となっている。厚さ50.8mmのSS製プレートとなっている。インコア案内管の貫通部分は溶接されている。溶接部の下側には、ガセットが取り付けられている。

- 支持ポスト: 外径114.3mmの円筒形状の構造物であり、第1,2層に取り付けられ、第3層に溶接されている。第1層では、枡形構造の十字部に取り付けられている。合計48本ある。

- インコア案内管: 第4層の下では外径114.3mm、上では外径49.2mmの円筒形状の構造物であり、内部にインコアモニターのラインが配置されている。合計52本ある。第4層にボルトナットで取り付けられており、第1,2層にも機械的に接続している。第5層貫通部は溶接されている。

1985年の下部プレナム調査で、約10~20トンのデブリが堆積していることが明らかになったことから、LCSA切断解体方法の方針変更が行われた[11]。これが、基本プランとなった。図4に、基本プランの概念図を示す[12]。基本プランでは、炉心中央下部に上部で約1.2m角の漏斗型形状の開口部を設け、長尺ツールやエアリフトにより下部プレナムデブリを回収する構想が示された。開口部の形成では、堆積・付着デブリを除去しつつ、1層ずつLCSAを切断解体する案が示された。基本プランの検討では、以下が仮定された[11]。

- LCSAの一部は溶融デブリにより大きく損傷

- LCSAの薄肉部分は、最大10cm程度歪み

- 上部格子板底部で観測されたような、溶融損傷による形状変化発生

- フローホールの多くが溶融凝固した金属により閉塞

- デブリがLCSA表面に固着し、セラミックのため電気伝導性がない

- デブリ瓦礫が多く堆積しており、炉心部で行われたようなコアボーリングは困難、打撃チゼルでのデブリ破砕も困難

- 最大9トンのデブリがLCSA内に堆積

下部プレナムデブリの取り出しについては、内部調査やサンプル分析の進捗を見つつ、別途検討することとされた。こらの仮定に基づいて、LCSA切断解体とデブリ除去回収に使用する候補ツールの星取表が整理された(表1)[11]。星取表の検討では、以下の作業手順が考えられた。

- 利用可能なアクセスを使って、下部プレナムデブリを回収・除去。長尺ツールを使って固着しているデブリもできるだけ破砕・除去

- ステップ1で回収できない範囲の下部プレナムデブリについては、LCSAの中央部を切断解体し、アクセス孔を形成(約2m角)

- オプションとして、アクセス孔を使って、LCSA堆積デブリを下部プレナムに落下

- LCSAを1層ずつ撤去しながら、上記のシークエンスを繰り返し

この検討では、LCSAの切断作業の回数(切断数)をできるだけ減らすことが重視された。また、基本プランでは、プラズマトーチの代わりに、Thermic Rodが切断技術の第一オプションと考えられた(#棒の先端でのサーメット反応熱を利用して、金属プレートを溶融切断する方法)。また、AWJが代替案とされた。その理由として、プラズマトーチでの切断には平坦な金属面が露出している必要があるのに対し、LCSA内にデブリが固着して平坦面が得にくことが指摘された。その後の調査により、LCSAの損傷が比較的軽微で、CAVIJETにより、付着デブリがかなり効果的に除去できることが明らかになったため、プラズマトーチが有力オプションに復帰した。

1985年12月から1986年3月にかけて、3方式の切断技術(プラズマトーチ、AWJ、Thermic Rod)について、モックアップ試験装置を用いて予備試験が行われた。その結果に基づいて、プラズマトーチが第1案、AWJがバックアップに選定された。

- 実機同等条件として、2.54cm厚、5.08cm厚の304SSの切断試験を、水深10.7mで実施

- Thermic Rod: 切断が不安定で、濁りが多く発生

- AWJ: 切断は良好、削り屑が多く発生するため、その除去が課題

- プラズマトーチ: 切断は良好、濁り発生が最も少ない

さらに、溶融凝固層と切り株燃料集合体の回収作業に並行して進められた内部調査により、取り出し作業中に瓦礫状のデブリや破砕された燃料棒がかなり崩落したことが明らかになった。このため、基本プランで考えられたサイズのLCSA開口部では、LCSA内と下部プレナムに堆積しているデブリをすべて取り切れないと判断された。1986年4月に提示された改定案では、LCSA中央の開口部をできるだけ大きくとることとなった[11]。LCSA開口部を大きくする場合の課題として、LCSA切断解体中の下部ヘッドの強度と密閉性の維持が考えられた。特に、LCSA第5層を切断撤去する際の、インコア案内管の下部ヘッド貫通溶接部の保持が課題となった。この課題は、第1~4層の切断解体を進めつつ、第5層を解体するかどうか検討継続されることとなった。また、切断解体したLCSAの処理・処分が大きな課題となった。オプションとして、TMI-2サイト内で期限を区切らずに貯蔵、サイト内で構外輸送容器内に貯蔵、撤去後ただちにINELに移送、などが検討された。検討の結果、TMI-2サイト内で適切な場所を選定し、無期限で貯蔵する案が採用された。その大きな理由として、大きな切断パーツのままで移送・貯蔵できるため、切断や移送作業の回数を減らし、作業員の被ばくが抑制できる点が指摘された。将来、連邦レベルで高レベル廃棄物の処理・処分方針が決定された後に、貯蔵場所から取り出し、必要な処理(追加切断、輸送コンテナへの格納)を行うこととされた。

最後に、切断回数の最小化が課題となった。切断数を減らすことで、作業時間を短縮できること、発生する金属チップを減らせること、さらにトーチの摩耗を減らすことで消耗品の交換などのメンテナンス作業を減らせること、などが指摘された(ミニマムカットシナリオ)。基本プランでは、890回の切断と見積もられた。これらに基づいて、プラズマトーチを搭載し(オプションでAWJを搭載)、LCSA構造物を垂直・水平方向に切断できる自動切断装置(ACES: Automated Cutting Equipment System)の設計・製作が開始された[11]。

1986年4月の改定案では、切断数が2000回に増加すると見積もられた。また、ACESのモックアップ試験により、トーチ寿命と位置決め装置(X-Yブリッジ)の信頼性に問題が残され、特に、縦方向の構造物(支持ポスト、インコア案内管)の切が課題となることが明らかになった[11]。そこで、より大きなピースで切断することと、コアボーリングマシン(CBM)の先端ビットを最適化して、縦方向構造物の貫通切断を行うことが検討された。大きなピースで切断するオプションでは、移送・貯蔵作業中の作業員被ばくが課題となり、仮に遠隔移送作業中にクレーンが故障し、現場作業で修理が必要となった場合の被ばく量の評価が行われた。その結果、移送ルートと貯蔵場所を適切に選定することで、作業員被ばくは許容範囲内に収まるという解析結果が得られた。デブリ取り出しや除染などの作業場所から離れている場所として、A系統のCore Flood Tankが選定され、フィルター系、遮蔽体、貯蔵ラック、吊り上げツール、等の取り付けが行われた。貯蔵中のCore Flood Tankから冷却水リークで、圧力容器内の冷却水中のホウ酸濃度が低下しないように、タンク周りの配管はすべて切断・閉塞された。1987年下期に、CBMのモックアップ試験が行われ、金属プレート用のビット(Waukesha製)、酸化物デブリ用のビット(Junkmill製)がそれぞれ選定された(図5)[8]。CBMにより、支持ポストとインコア案内管は掘削切断可能であること確認された。一方で、大量の金属チップの処理が課題であることが明らかになった。支持ポスト1本の周辺を第3層まで貫通すると約85Lの金属チップが発生すると見積もられた。

LCSA切断解体の最終プランと解体作業の進捗

1987年12月までに、CBMとACES装置の特徴を活かして、LCSAを切断解体する最終プランが決定された[11]。まず、CBMで金属貫通用のビットを用いて、支持ポストとインコア案内管の周囲を貫通、切り離す。次に、ACESで第1層から、水平翠帳方向に切断し、パーツに分割する。分割したパーツを圧力容器冷却水中でクレーンで吊り上げ、付着デブリを洗浄除去した後に、Core Flood Tankに輸送する。表1の星取表が改定され、各種ツールの運転計画として整理された(表2)[11]。実施計画での主な変更点は以下である。

- 切断方法は、プラズマアーク、CBM、およびバックアップとしてのAWJに限定

- 支持ポスト等の縦方向の構造物の切断にCBMを選定

- デブリ破砕と固着デブリの除去として、AWJを追加、機械式の切断方法を除外

フェーズ1:CBM作業(1988年1月~)

- LCSA第1層から、破砕燃料棒やルースデブリをエアリフトや長尺ツールで除去

- CBMをSWP上に設置

- インコアモニター案内管52本を、第2相の上まで掘削し、第2層の上に堆積していたデブリを下部プレナムに落とした。#この時点で、CBMのドリルジョイントの不具合発生し、交換作業が課題となった。

- 掘削チップやデブリを下部プレナムに落とすルートをLCSA周辺部に形成(Junkmillビットを利用して、第4層まで貫通)

CBMでの掘削作業、第2フェーズ(2月)

- 周辺部に残留していた15本のインコアモニター案内管の掘削(第3層の上まで)

- 15本の内、R7位置の1本は、周囲に堆積していた溶融凝固デブリに妨害されて掘削できず。これを除去した後に貫通に成功

- 15本の内、13本では、さらに第4層まで貫通

- インコアモニター案内管の掘削孔の上には、はめ殺しナット取り付け

#CBMでの貫通作業での課題は、最初にクリーンな掘削表面を露出させることであった。

LCSAポストの掘削(3~4月)

- 第3層に、48本の支持ポストが取り付けられていた。その掘削準備のため、CBMをいったん取り外し、ミニエアリフトを設置して、粒子状デブリの除去作業を実施、約160kgのデブリがFuel収納缶に回収された。

- CBMを再度取り付けて、支持ポストの掘削作業開始、中央の32か所のポストをまず掘削、つづいて周辺部のポストを掘削

- 掘削作業中にLCSA中央部がたわむのを防止するため、ブロックを3個投入

- CBMで、第1層を13個のピースに分割後、CBMを撤去してビデオ調査

#CBMのガイドプレートが作業後に高線量になっており、一時撤去・貯蔵作業の課題となった。

#ブラインドでの位置決めは困難であり、以降は、近くにビデオを設置して掘削開始の位置決めを行うことになった。

第1層の撤去(4月)

- 切断した第1層13枚を、Core Flood Tankに移送、貯蔵

- Tankの上部を受け入れ用に切断、開口

- 13枚の形状は、H型4枚、三角8枚、大型(1.5m角)1枚

- 撤去前に、ビデオ観察と線量測定、フラッシング

第2層の切断、第1層周辺部のトリミング(5~6月)

- LCSAの上に、遠隔自動制御のブリッジとトロリーを設置し、ACESの位置決め

- トーチのオンオフ制御にトラブル、チップの寿命も安定せず、いったんACESを撤去し、再調整

- ACESの再調整中に、LCSAの隙間に堆積しているデブリを、Pick-and-Placeで回収、Fuel収納缶3体分。

- 併行して、UCSAのバッフル板取付ボルトの予備的な撤去作業実施、打撃レンチ使用

- ACESを再度投入し、第1層の炉心周辺部の残留部のトリミングを実施

- 一方で、モックアップ装置を使って、模擬LCSAや模擬下部ヘッドデブリを装荷、炉心下部からのデブリ回収作業のトレーニング開始

第2層の切断・回収(7~8月)

- トリミングされたLCSAピース(18cm厚さ、数cm角)をFuel収納缶に回収

- ACESを再投入し、第2層の切断再開、85回の切断作業により、炉心中央部分を4枚のπ型に切り出し

- 切断されたピースは、ブラシ掛け、フラッシング後に、Core Flood Tankに移送

- ACESとX-Yブリッジをいったん撤去

第3層の切断・回収(9~11月)

- Grid Forging内に詰まっていたデブリを、Vise Grip Plierとエアリフトを使って除去、デブリ回収容器(デブリ用ごみ箱と呼称)とデブリバケツにいったん回収

- ACESを再投入し、インコアモニター案内管33個を切断し、Fuel収納缶へ回収。さらに、19個のポストを切断し、Fuel収納缶へ回収

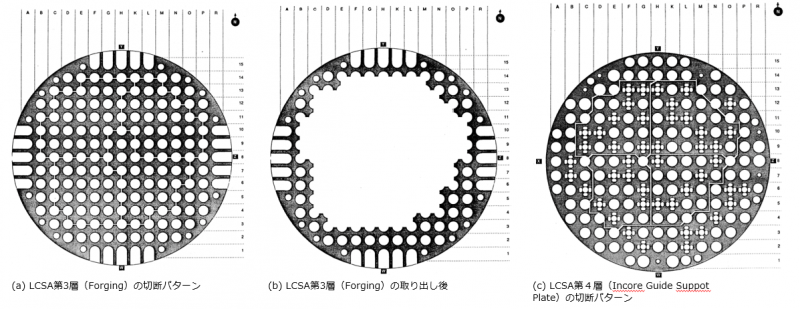

- さらに、38+21か所で、Forgingを予備的に切断(図44(a)(b)に、Forgingの切断パターンを示す。中央部分が4分割されていることがわかる[9])

- また、34個のインコアモニター案内管、28個のポストの切断を終了、Fuel収納缶に回収

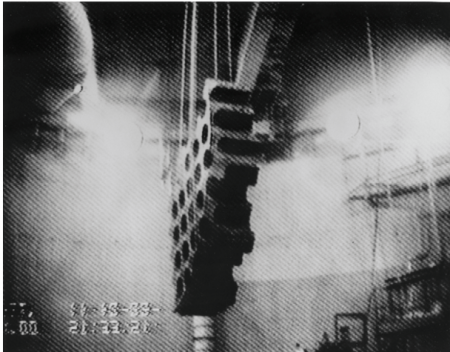

- 4体の切断されたForgingごとに、吊り上げ用のクランプを3個ずつ取り付け、インコアモニター貫通部に崩落しないように注意しつつ取り出し(図45[71])

- 取り出し前に、ブラシとフラッシングで付着デブリ除去

第4層の切断・回収、マップ作成(11~12月)

- ミニエアリフトで、表面mの堆積デブリを回収、第4層の表面のクリーニング実施、Fuel収納缶2個使用

- 真空吸引システムにより、第4層と第5層の間に堆積していたデブリを回収、Knockout収納缶の有効利用を兼ねていた。#しかし、Knockout収納缶のつまりが何度も発生し、回収量は68kgにとどまった

- 油圧式のソーで、インコアモニター案内管のスタッド(第3層から第4層にとりつけ)を切断

- フリーになった案内管をFuel収納缶に回収

- ACESでの第4層切断作業を並ACES

- 炉心南東部での溶融凝固デブリをウォータージェットで破砕除去

- LCSA残留状態のビデオ調査、3Dマップ作成

- 第4層の解体・取り出し用の油圧回転ブラシを投入

- ACESを再投入、中央部を4枚に切り分け、Core Flood Tankに移送(図44(c)に、第4層の切断パターンを示す[9])

#これらの作業により、1988年末までに、218体の収納缶が満載となった。回収重量は94.575kgであり、予想されるデブリ総重量134.675kgの約70%が回収された。

参考文献

[1] C.J. Hess, TMI-2 Technical Information and Examination Program 1984 Annual Report, GEND-049, 1985.

[2] GEND-030, vol. 1, Quick Look Inspection: Report on the Insertion of a Camera into the TMI-2 Reactor Vessel through a Leadscrew Opening, 1983.

[3] J.P. Adams and R.P. Smith, TMI-2 Lower Plenum Video Data Summary, EGG-TMI-7429, 1987.

[4] M.E. Yancey et al., TMI-2 In-core Instrument Damage -an Update, GEND-INF-031, vol. 2, 1984.

[5] G.R. Brown, USDOE Three Mile Island Research and Development Program 1985 Annual Report, GEND-055, 1986.

[6] C.S. Olsen et al., Examination of Debris from the Lower Head of the TMI-2 Reactor, GEND-INF-084, 1988.

[7] E.L. Tolman et al., TMI-2 Core Bore Acqusition Summry Report, EGG-TMI-7385, rev. 1, 1987.

[8] H.W. Kirkland et al., Drilling Operations to Remove the Lower Core Support Assembly at Three Mile Island Unit 2, Nucl. Technol. 87 (1989) 932-945.

[9] GEND-060, USDOE Three Mile Island Research and Development Program 1986 Annual Report, 1987.

[10] J.M. Rodabaugh and D.K. Cowser, Three Mile Island Unit 2 Core Region Defueling, Nucl. Technol. 87 (1989) 1112-1116.

[11] L.H. Porter and W.E. Austin, Disassembly and Defueling of the Three Mile Island Unit 2 Reactor Vessel Lower Core Support Assembly, Nucl. Technol. 87 (1989) 595-608.

[12] R.F. Ryan and R. Blumberg, Lower Core Support Assembly Defueling Planing and Tools, GEND-INF-093, 1988.