「Quick Look計画の概要」の版間の差分

Kurata Masaki (トーク | 投稿記録) |

Kurata Masaki (トーク | 投稿記録) |

||

| 69行目: | 69行目: | ||

== リードスクリューと案内管サンプルの分析 == | == リードスクリューと案内管サンプルの分析 == | ||

Quick Look調査の一環として、制御棒駆動用のリードスクリュー('''図2''' | Quick Look調査の一環として、制御棒駆動用のリードスクリュー('''図2''')とその支持管の炉心に近い側を一部切り出し、その付着物について詳細な分析を行っている[3,4,5]。 | ||

=== リードスクリューの分析 === | === リードスクリューの分析 === | ||

<span style="color:red">ここから。。。</span> | <span style="color:red">ここから。。。</span> | ||

=== | === リードスクリュー支持管の分析 === | ||

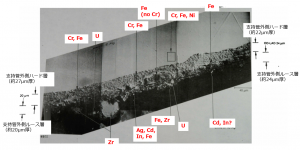

Quick | Quick Look調査の一環として、炉心中央のH8に装荷されていた制御棒駆動機構のリードスクリュー支持管の一部(約9cm長さ)を切り出し('''図6''')、バッテル研究所において付着物の分析が行われた[5]。分析結果は、リードスクリューの分析結果とおよそ整合していた。付着物ははがれやすい'''ルース付着物'''('''LAD''': Loosely Adherent Deposit)とその下の'''固着した付着物'''('''AD''': Tightly Adherent Deposit)に分類された。AD中には金属粒状の粒子が含まれていた。付着物は、Fe,Ni,Crが主成分で、わずかにU,Zr,Snなどの炉心構成物質由来の成分と、Cs-134,Cs-137,Co-60,Sb-125,Ce-144,Sr-90などの核分裂生成物が含まれていた。金属粒状の物質はAg-In-Cdが主成分であった。これは、溶融・蒸発・凝縮プロセスで輸送されたと推定された。母材の微細組織観察では、結晶粒界に炭化物相の析出を観測し、事故時に510~732℃を経験したと推定された。 | ||

分析項目としては、約9cm長のサンプル全体について、目視観察、写真撮影、軸方向γ線プロファイル、がそれぞれ実施された後に、サンプルが7個に輪切りされ、付着物の元素分析と微細組織分析、酸洗浄による除染係数評価、放射化学分析、母材の微細組織分析、が、それぞれ行われた。 | |||

'''参考:TMI-2サンプル分析で用いられた分析技術(リンク先)''' | |||

==== 目視観察、写真撮影、線量測定 ==== | |||

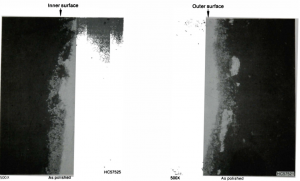

'''図7'''に、付着物の全体像を示す。付着物はおよそ黒色で全体的に薄く分布していた。一部に黄色/オレンジ色の付着物があり、炉心に近い側では1mmサイズの金属粒状の物質が付着していた。βγ線量計の計測値は、接触で35R/hr、1m距離で70mR/hrであった。 | |||

==== γ線プロファイル ==== | |||

主にCs-134とCs-137が検出された。微量のCo-60,Sb-125,Ce-144が検出された。 | |||

==== 除染係数の評価 ==== | |||

5つの異なった溶液を調製し、輪切りにした7個のうち5個について、浸漬試験が行われた。浸漬前後での線量変化から除染係数が評価された。 | |||

* 浸出溶液1:イオン交換水 | |||

* 浸出溶液2:ホウ酸水(2500ppm-B)、pH:7.5(水酸化ナトリウムと界面活性剤で調製) | |||

* 浸出溶液3:5wt%炭酸ナトリウム + 1wt%過酸化水素 | |||

* 浸出溶液4(2段階処理):Aステップでは、10%水酸化ナトリウム+3%硝酸カリウム溶液。Bステップでは、25g/Lシュウ酸と50g/Lクエン酸アンモニウムの溶液 | |||

* 浸出溶液5:10wt%硝酸 ; 0.1Mフッ酸 | |||

'''図8'''に、浸出溶液中のCs線量の時間変化を示す。浸出溶液1,2,3では、Csはほとんど溶出しなかった。浸出溶液4では、Aステップで水酸化ナトリウム+硝酸カリウム溶液中に3時間浸漬し、Bステップでシュウ酸+クエン酸アンモニウム溶液に浸漬させた。Aステップのデータの傾向から、もう少し浸漬時間をのばせば浸出量が増えたと推測される。Bステップでは、最初溶解度が増加するが、途中でサチる傾向が見える。浸出溶液4については、Aステップ単独試験、Bステップ単独試験、A/Bステップで浸漬時間を増やした試験が追加で実施されている。A、Bステップの単独試験では、いずれも溶出量がサチってくるが、2段階試験として行うことで、Csの約90%が除染された。浸出溶液5では、母材も一部溶融することで、25分以内に、Csのほぼ全量が溶出された。Csの溶出量をCsの残留量で割り、除染係数を評価すると、溶液1,2,3では約1,溶液4(2ステップ)では約8.8、溶液5では残留量は検出限界以下(除染係数∞)と計算された。 | |||

==== 付着物の回収と溶解処理 ==== | |||

付着物は、実機運転中に形成される表面酸化膜層の上に、およそLAD(ルース付着物)とAD(ハード付着物)として、層状に存在していた。この層状構造はリードスクリューサンプルでも観測された。LADは、輸送や取り扱い中に一部が剥がれ落ち、残りは、ステンレス製のブラシではぎ取った。ADはさらにかなやすりで削り取った。これらの操作により、リードスクリュー支持管の付着物を、OD-LAD(支持管外側のルース付着物)、ID-AD(同ハード付着物)、ID-LAD(支持管内側のルース付着物)、ID-AD(同ハード付着物)に4分割した。はぎ取ったサンプルは、硝酸+フッ酸にはほとんど溶解せず、ついで、炭酸ナトリウムによるアルカリ溶融を試みたが、これもうまくいかなかったので、溶融媒体をピロ硫酸カリウム(K<sub><small>2</small></sub>S<sub><small>2</small></sub>O<sub><small>7</small></sub>)に変えてアルカリ溶融が行われた。 | |||

'''参考:TMI-2サンプル分析で用いられた分析技術(リンク先)''' | |||

==== 化学分析 ==== | |||

化学分析としては、ICP-AES、XRD、ESCA(Electron Spectroscopy for Chemical Analysis), SIMS(Secondary Ion Mass Spectroscopy)が用いられた。 | |||

(1) ICP-AES分析 | |||

[[ファイル:QuickLook 62.png|サムネイル]] | |||

[[ファイル:QuickLook 63.png|サムネイル]] | |||

[[ファイル:QuickLook 64.png|サムネイル]] | |||

[[ファイル:QuickLook 65.png|サムネイル]] | |||

[[ファイル:QuickLook 66.png|サムネイル]] | |||

[[ファイル:QuickLook 67.png|サムネイル]] | |||

[[ファイル:QuickLook 68.png|サムネイル]] | |||

== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||

| 86行目: | 124行目: | ||

[4] K. Vinjamuri, D.W. Akers, R.R. Hobbins, EXAMINATION OF H8 AND B8 LEADSCREWS FROM THREE MILE ISLAND UNIT 2 (TMI-2), GEND-INF-052,1985. | [4] K. Vinjamuri, D.W. Akers, R.R. Hobbins, EXAMINATION OF H8 AND B8 LEADSCREWS FROM THREE MILE ISLAND UNIT 2 (TMI-2), GEND-INF-052,1985. | ||

[5] M.P. Failey, V. Pasupathi, M.P. Landow | [5] M.P. Failey, V. Pasupathi, M.P. Landow, M.J. Stenhouse, J. Ogden, R.S. Denning, Examination of the Leadscrew Support Tube from Three Mile Island Reactor Unit 2, GEND-INF-067, 1986. | ||

2024年12月3日 (火) 14:38時点における版

炉心上部を調査したQuick Look計画については、参考文献[1]に概要がまとめられている。制御棒駆動機構(Control Rod Drive Mechanism: CRDM)の取り外しとアクセスルート確保に向けた検討事項がとりまとめられ、さらに、プローブの挿入作業、データ採集、カメラ画像の取得の過程が示されている。Quick Lookにより、2つの重要事象が明らかになったとされている。(a) 上部プレナム内部には歪や損傷が見られない。(b) 炉心上部に空洞が存在し、その下にルースデブリが堆積している。

炉心上部の形状

Quick Look計画では当初、原子炉圧力容器の上部にある、制御棒案内管(Control Rod Guide Tube: CRGT)、上部格子、燃料集合体の上部(端栓など)、さらに、上部端栓が破損していた場合には、炉心部の調査を目的としていた。これは、事故直後には、燃料集合体の形状はほぼ維持されているという推定が主流だったためである。

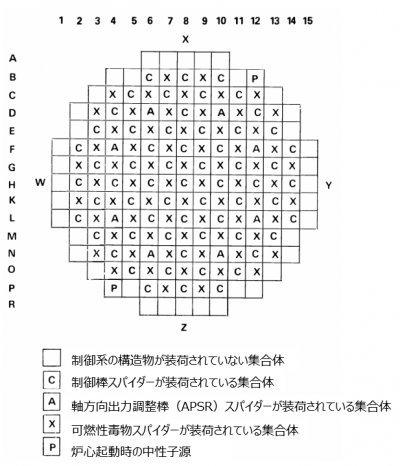

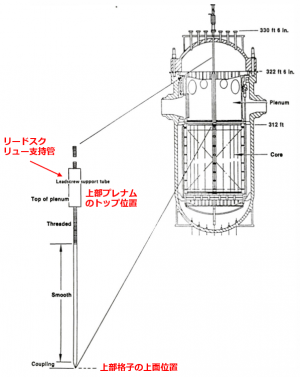

調査では、上部ヘッドのリードスクリューホールを通じて、上部プレナム内に放射線耐性のCCTVを挿入した。図1に上部プレナム内の概略を示す[1]。シリンダー形状の構造の外壁の内部に、制御棒や出力調整棒の案内管が、燃料集合体ごとに設置されている。下の方で、上部格子や支持リングと接続している。図2に取り外したCRDMの模式図を示す[1]。筒状の圧力容器内に制御棒を吊り下げ回転させるメカニズムが装荷されていることがわかる。図3には、TMI-2で使用されていた燃料集合体の模式図を示す[2]。15x15の燃料集合体内に、燃料棒(ジルカロイ被覆管)、および、制御棒案内管と計装管(ジルカロイ-4製)が配置されている。燃料棒の軸方向には、数か所でスペーサーグリッド(インコネル製)が配置され、上端と下端は、ステンレス製の金具で束ねられている。上端下端金具内にはインコネル製のスプリングが装着されている。さらに、各燃料集合体内には、可燃性毒物棒スパイダー、制御棒スパイダー、軸方向出力平坦化棒スパイダー(Ax1al Power Shaping Rod:APSR)の3タイプのスパイダーのうちひとつが燃料集合体内の案内管を通じて上部から挿入される構造になっている(図4)[2]。外周部の2体の集合体では、オリフィスタイプのスパイダーが挿入される構造になっている。図5には、それぞれの燃料集合体中にどのタイプのスパイダーが装荷されていたかを、炉心上部からの見取り図として示す[1]。炉心最外周の燃料集合体にはスパイダーが装荷されていない。3タイプのスパイダーが均質に装荷されていることが確認できる。

.

調査の進捗

Quick Look調査は、3回に分けて行われた[1]。

Quick Look I (1982, Jul. 21~)

図5に示すH8集合体のリードスクリューをとりはずし、H8集合体部位の真上からCCTVを挿入、ルースデブリベッドにぶつかるまで、本来燃料集合体があった位置に何も観察できず。CCTVをいったん吊り上げて上部格子周辺を炉心側から観察、さらに再度吊り降ろしてルースデブリベッドの直上で360°周辺を観察した。H8位置の上部格子に付着物がなく損傷が見られないこと、空洞部分にはH8集合体だけでなく、その周辺の集合体も存在していないことを確認した。ただし、光量不足で、それ以上の範囲は観察できなかった。

Quick Look II (1982, Aug. 6~)

さらに、B8とE9集合体のリードスクリューを取り外し、H8集合体部位には補助照明を挿入した。CCTVは炉心周辺部のB8集合体部位から挿入した。炉心周辺部ではスパイダーが残留していることを確認した。カメラのライトが破損したため取り換えを行った後に、再度可燃性毒物集合体の位置に吊り下げ、その残留を確認した。次に、E9集合体部位からCCTVを再度挿入したが、ルースデブリベッドの上に何も存在しておらず、ルースデブリベッドが広範囲に広がっていたことが確認された。また、破損した堆積物が識別可能な状態でルースデブリベッドの上に堆積していた。上部格子を下から観察し、E9周辺の4個の燃料集合体は、残留していないことを確認した。

Quick Look III (1982, Aug. 12~)

E9集合体部位からCCTVを再挿入した。CRGTの内側も観測した。さらに、SS製の棒を用いて、H8とE9部位のルースデブリをつつく調査を実施した。その結果、約30cm内部に侵入できた。あわせて、上部空洞のパノラマスキャンを実施した。

許認可と準備作業

ここから。。。

リードスクリューと案内管サンプルの分析

Quick Look調査の一環として、制御棒駆動用のリードスクリュー(図2)とその支持管の炉心に近い側を一部切り出し、その付着物について詳細な分析を行っている[3,4,5]。

リードスクリューの分析

ここから。。。

リードスクリュー支持管の分析

Quick Look調査の一環として、炉心中央のH8に装荷されていた制御棒駆動機構のリードスクリュー支持管の一部(約9cm長さ)を切り出し(図6)、バッテル研究所において付着物の分析が行われた[5]。分析結果は、リードスクリューの分析結果とおよそ整合していた。付着物ははがれやすいルース付着物(LAD: Loosely Adherent Deposit)とその下の固着した付着物(AD: Tightly Adherent Deposit)に分類された。AD中には金属粒状の粒子が含まれていた。付着物は、Fe,Ni,Crが主成分で、わずかにU,Zr,Snなどの炉心構成物質由来の成分と、Cs-134,Cs-137,Co-60,Sb-125,Ce-144,Sr-90などの核分裂生成物が含まれていた。金属粒状の物質はAg-In-Cdが主成分であった。これは、溶融・蒸発・凝縮プロセスで輸送されたと推定された。母材の微細組織観察では、結晶粒界に炭化物相の析出を観測し、事故時に510~732℃を経験したと推定された。

分析項目としては、約9cm長のサンプル全体について、目視観察、写真撮影、軸方向γ線プロファイル、がそれぞれ実施された後に、サンプルが7個に輪切りされ、付着物の元素分析と微細組織分析、酸洗浄による除染係数評価、放射化学分析、母材の微細組織分析、が、それぞれ行われた。

参考:TMI-2サンプル分析で用いられた分析技術(リンク先)

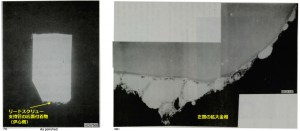

目視観察、写真撮影、線量測定

図7に、付着物の全体像を示す。付着物はおよそ黒色で全体的に薄く分布していた。一部に黄色/オレンジ色の付着物があり、炉心に近い側では1mmサイズの金属粒状の物質が付着していた。βγ線量計の計測値は、接触で35R/hr、1m距離で70mR/hrであった。

γ線プロファイル

主にCs-134とCs-137が検出された。微量のCo-60,Sb-125,Ce-144が検出された。

除染係数の評価

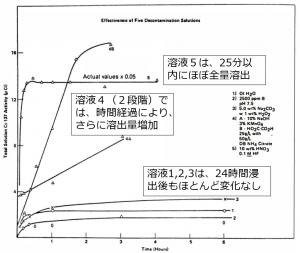

5つの異なった溶液を調製し、輪切りにした7個のうち5個について、浸漬試験が行われた。浸漬前後での線量変化から除染係数が評価された。

- 浸出溶液1:イオン交換水

- 浸出溶液2:ホウ酸水(2500ppm-B)、pH:7.5(水酸化ナトリウムと界面活性剤で調製)

- 浸出溶液3:5wt%炭酸ナトリウム + 1wt%過酸化水素

- 浸出溶液4(2段階処理):Aステップでは、10%水酸化ナトリウム+3%硝酸カリウム溶液。Bステップでは、25g/Lシュウ酸と50g/Lクエン酸アンモニウムの溶液

- 浸出溶液5:10wt%硝酸 ; 0.1Mフッ酸

図8に、浸出溶液中のCs線量の時間変化を示す。浸出溶液1,2,3では、Csはほとんど溶出しなかった。浸出溶液4では、Aステップで水酸化ナトリウム+硝酸カリウム溶液中に3時間浸漬し、Bステップでシュウ酸+クエン酸アンモニウム溶液に浸漬させた。Aステップのデータの傾向から、もう少し浸漬時間をのばせば浸出量が増えたと推測される。Bステップでは、最初溶解度が増加するが、途中でサチる傾向が見える。浸出溶液4については、Aステップ単独試験、Bステップ単独試験、A/Bステップで浸漬時間を増やした試験が追加で実施されている。A、Bステップの単独試験では、いずれも溶出量がサチってくるが、2段階試験として行うことで、Csの約90%が除染された。浸出溶液5では、母材も一部溶融することで、25分以内に、Csのほぼ全量が溶出された。Csの溶出量をCsの残留量で割り、除染係数を評価すると、溶液1,2,3では約1,溶液4(2ステップ)では約8.8、溶液5では残留量は検出限界以下(除染係数∞)と計算された。

付着物の回収と溶解処理

付着物は、実機運転中に形成される表面酸化膜層の上に、およそLAD(ルース付着物)とAD(ハード付着物)として、層状に存在していた。この層状構造はリードスクリューサンプルでも観測された。LADは、輸送や取り扱い中に一部が剥がれ落ち、残りは、ステンレス製のブラシではぎ取った。ADはさらにかなやすりで削り取った。これらの操作により、リードスクリュー支持管の付着物を、OD-LAD(支持管外側のルース付着物)、ID-AD(同ハード付着物)、ID-LAD(支持管内側のルース付着物)、ID-AD(同ハード付着物)に4分割した。はぎ取ったサンプルは、硝酸+フッ酸にはほとんど溶解せず、ついで、炭酸ナトリウムによるアルカリ溶融を試みたが、これもうまくいかなかったので、溶融媒体をピロ硫酸カリウム(K2S2O7)に変えてアルカリ溶融が行われた。

参考:TMI-2サンプル分析で用いられた分析技術(リンク先)

化学分析

化学分析としては、ICP-AES、XRD、ESCA(Electron Spectroscopy for Chemical Analysis), SIMS(Secondary Ion Mass Spectroscopy)が用いられた。

(1) ICP-AES分析

参考文献

[1] Quick look inspection: Report on the insertion of a camera into the TMI-2 reactor vessel through a leadscrew opening, GEND-030, vol.1, 1983.

[2] S.M. Jensen, D.W. Akers, R.W. Garner, G.S. Roybal, Examination of the TMI-2 core distinct components, GEND-INF-082, 1987.

[3] K. Vinjamuri, D.W. Akers, R.R. Hobbins, PRELIMINARY REPORT: EXAMINATION OF H8 AND B8 LEADSCREWS FROM THREE MILE ISLAND UNIT 2 (TMI-2), EGG-TMI-6685,1985.

[4] K. Vinjamuri, D.W. Akers, R.R. Hobbins, EXAMINATION OF H8 AND B8 LEADSCREWS FROM THREE MILE ISLAND UNIT 2 (TMI-2), GEND-INF-052,1985.

[5] M.P. Failey, V. Pasupathi, M.P. Landow, M.J. Stenhouse, J. Ogden, R.S. Denning, Examination of the Leadscrew Support Tube from Three Mile Island Reactor Unit 2, GEND-INF-067, 1986.

![図1 上部ヘッドの内部 [1]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/e/eb/QuickLook_37.png/450px-QuickLook_37.png)

![図2 CRDM [1]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/8/88/QuickLook_38.png/348px-QuickLook_38.png)

![図3 燃料集合体 [1]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/a/a3/%E5%88%86%E6%9E%90_1.png/250px-%E5%88%86%E6%9E%90_1.png)

![図4(a) 可燃性毒物棒スパイダー [2]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/b/bb/QuickLook_42.png/228px-QuickLook_42.png)

![図4(b) 制御棒スパイダー [2]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/d/db/QuickLook_43.png/246px-QuickLook_43.png)

![図4(c) 軸方向出力調整棒スパイダー [2]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/a/ac/QuickLook_44.png/232px-QuickLook_44.png)

![図4(d) オリフィススパイダー [2]](/wiki/nsfr_img_auth.php/thumb/b/b8/QuickLook_41.png/306px-QuickLook_41.png)